[prev←][TOP][INDEX][→next]

<< ルカの戯言2020-018>>

| [美 術 展] |

生誕100年 國領經郎展 −静寂なる砂の景− |

| [美 術 館] |

茅ヶ崎市美術館 |

| [会 期] |

2020年7月1日(水)〜2020年8月30日(日) |

| [訪 問 月] |

2020年7月 |

| [この一枚] |

國領經郎「風」

1981年 | 愛知県美術館 |

國領經郎(こくりょうつねろう)[1919-1999]は昭和から平成前期に活躍した洋画家。

同時期の画家に比してメジャーな存在では無いものの、横浜国立大学で教鞭を取り後進育成に貢献もします。

作風は時期により変わりますが、特筆すべきは「砂の画家」としての作品。砂丘風景をベースに、シュルレアリスムというか象徴主義というか幻想的な雰囲気の作品を描きます。

ただ、このジャンルの画家にありがちな、例えばサルバドール・ダリのように常人には理解できない感性に基づくのではなく、あるいはオディロン・ルドンのように病的な精神性を根拠にするのでもなく、とても理性的な作品に仕上がっています。ギュスターヴ・モローがそうであったように、学校で教えていたということから、つまり、誰かに説明しうる分かりやすい作品として成立させているとも想像されます。

具体的なことは「美術展評」の項で書きますが、時代を写す目的が垣間見え、そうと分かって鑑賞すると理解しやすくしっくりとくる作風でした。

当初は風景画が主流でしたが、砂丘をモチーフに据えてからの一時期は人物も対象となります。

画家の方向性は基本風景画に向いていたように思うのですが、観る方としては人物が配されている作品の方が見応えを覚えます。

ただ、明にモチーフとした人間に気持ちが行っているかというと微妙で、表情は硬く、何か団体行動を起こしていても心ここにあらず、でも一丁前に悩めば誰かに縋りたい…と、画家は人間そのものへの関心ではなく、往時の社会的価値観を俯瞰して観察し、人間もまた風景と同じように客観的モチーフとして捉えているように思われます。1970年代の象徴であったパンタロン(ベルボトム)、アフロヘアといったファッション、浅黒い肌なども一瞥目を引くのですが、モデルの個性というよりは、時代をシンボリックに表現するアイテムでしか無いのだろうと見えるのです。

踏まえてあるべき社会を主張しているのかというと、それはそれで正直批判も肯定も伝わってきませんでした。かといって、ノスタルジーとして描いている感じもしません。単に時代を写しただけ? それが一番スーッと入ってきたのですが、画家に「そんな薄っぺらい作品を描いてはいない!」と怒られちゃいますかね。

本展覧会においては、取り上げたいと思わせる作品が数点あったのですが、その中から一番評価が高そうな「風」に白羽の矢を立ててみます。 本展覧会においては、取り上げたいと思わせる作品が数点あったのですが、その中から一番評価が高そうな「風」に白羽の矢を立ててみます。

定番過ぎて面白味に欠けますかね。もっとも、國領自体の知名度からすれば最右翼作品であっても新鮮に見ていただけそうな気がします。

作品は、國領の最盛期のテーマである砂丘と紺碧の空、群像とチリチリの髪型の組み合わせ。人物はこの作品より少し前の時期のテーマである若者ではなく(実際描かれているのは若い女性ですが)、より象徴的な存在としての女性が採用されています。

まず目につくのは、タイトル「風」に則した疾走感。直接的には女性のポーズで駆けていることが分かりますが、より助長しているのは、女性の頭部および後ろになびく髪の連なり。同じ高さで一直線に配置される構図がスピード感を生み出しています。

何故風のように走っているのかは、あまり深読みせずに自由に想像可能かと思います。純粋に砂丘を吹き抜ける一陣の風や時代の流れの寓意とも取れるし、服装からして流石に陸上競技の練習とは取れないにしても若さゆえの躍動の発露とも取れます。

これだけ感じただけでもグッと来てしまうのですが、よくよく見ると他にも興味深い工夫に気が付きます。

一つ目はパラレリズム(形態の反復)による効果。

連なる女性は一見集団と見え、パラレリズムによるパワーの拡充を企図しているのかと思わせるのですが、よくよく見ると、背後の女性はぼやかして描かれています。これは単に立体感を生むメリハリと解釈しがちなのですが、同一人物の時間の流れを描いているようにも思えました。つまり、分身になっており実際の人数はもう少し少ないということ。足がどの身体とくっついているのか分からない点も不思議さを醸します。パラレリズム技法はホドラー展で認知したテクニックですが、國領はまた独特の扱い方をしているように思えました。

二つ目は着衣の女性と裸体の女性の混在。

なぜ二つのタイプを共存させることが必要だったのでしょう? 裸体の女性がヴィーナスで着衣の女性は従者というありがちなパターンではなく、裸体の女性は鑑賞者に背を向け、私は主役ではない!間違わないように!と言っているかのよう。むしろ着衣の女性たちがメインで、裸体の女性はすり寄っているようにも逆らった行動に出ているようにも見えます。異文化の融合あるいはいつの時代も異端はいるものだということを示しているとも感じさせます。

この意味深長な対比にとても惹かれました。

また、周りを飛び交う蝶は、その様子を賛美(肯定)している姿と見るのは穿った見方でしょうか。

三つ目は黒づくめの服装。

國領自身洋裁を趣味にしていたようで、服飾には一家言あったとのこと。その結果が法衣のような漆黒のドレスに至った理由は定かでありませんが、現実離れした荘厳さが作品に重厚感を与え、来たる1980年代に向けて暗雲を予感していているようにも感じられました(実際はバブル経済でイケイケ状態になりましたが)。

いずれしても背景の群像とは異色な集団が形成され、これゆえ象徴主義的な雰囲気を生み出すに至ったと言えましょう。

上記のように、実は國領作品は、画家の人生や主義主張を通さず、深読みせずして多くを感じることできる作品と気付きます。

「この一枚」に選んだ理由は、國領作品の中でも特に分かりやすさと表現内容と駆使された技術が良い塩梅で融合していると感じたからです。

もちろん、直観的に把握できることは良し悪し裏腹で、マイナス面として含蓄を感じない作品となってしまう可能性も否定できないのですが、それ以前に本展に展示されている作品を眺めているだけで、國領の作品傾向が伝わってきたことはもちろん、大学での指導方針を想像させると共に、それを自ら形にしていった証と窺えました。

國領が学生たちに「絵画は観る相手に、自分の考えが伝わらねばならないのだ!」と言ったか分かりませんが、自ら実践しつつ結果として日展や光風会などの公募展で入選を繰り返す画業を残し面目を保ちます。

國領經郎という画家については、これまで名前を把握するばかりで、さして関心を持たなかった画家でしたが、本展の作品を観て感じるところが多々ありました。

「この一枚」に整理した内容では、さも、國領作品は軽い印象があると言わんばかりの記載になったきらいはありますが、それはあくまでも自分がこの画家について知らないままに鑑賞した結果ゆえです。

画家の人となりを知れば、 もっと哲学的なことが表現されていることに気づくのでしょう。しかし、そうでなくても、「あぁ、共感できる」と思える作品であるところが本稿で強調しておきたいところ。敢えて直観的な印象を大切にしたい気がしたということです。

|

| [美術展評] |

本展覧会は、國領經郎の生誕100年を記念して開催されました。

当初2020年4月中旬に予定されていたものが、新型コロナウィルス蔓延の影響で2カ月半遅れての開催。それでも落ち着くどころか感染者数も増加の一途を辿り、改善への流れも感じられない状況ではありましたが、経済重視?で自粛も強制されないことから(皮肉です)、自分も美術館巡り欲求を抗しきれずお出かけ! そのお陰でというか、そもそも画家自体もメジャーでないため人も少なく周りやすかったですけどね。

展覧会では、およそ4つの時期に分けて紹介されていました。

第一期は、成長期(〜1950年代前半)。

自らの画風を確立するというより、洋画の何たるかを習得する作品が多かったように思います。

構図、色彩ともバランスは良いな、でもそこまで…との印象。

キュビズム作品にもトライしていて、持ち前のバランスの良さが功を奏して作品としては悪くはないものの、二番煎じの感が否めず。

まだ評価しえないレベルでした。

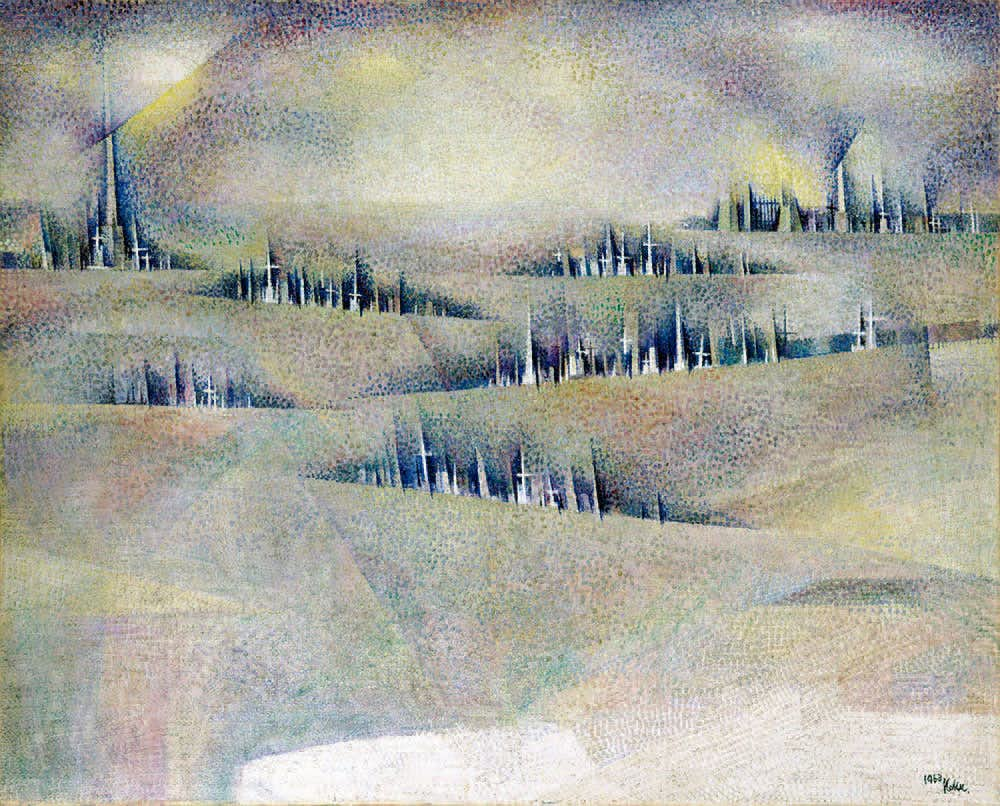

第二期は、点描期(1950年代前半〜1960年代)。 第二期は、点描期(1950年代前半〜1960年代)。

なぜ点描に手を染めたのかが興味深かったところ。

画家曰く「器用ですぐに作品が出来上がってしまうので、時間が掛かる点描にして、腰を据えて制作することを試みた」というのです。面白い感性!

点描法そのものは、技巧には見るべきところがあるも、たいへんな作業であるにも関わらず表現に及ぼす効果がイマイチとされ、ヨーロッパでも新印象派の後、直系の追随者が出なかったくらいです。

國領はそれを打破しようという意識ではなく、自分を持て余していることへの解決策として採用するのです。そんな発案ながら15年くらい描き続けていたのですから、よっぽど制作プロセスを満喫したかったのでしょう。

もっとも、何かはじけたものを感じたかというとそうでも無し。展示ではパウル・クレーを思わせるもの、キュビズムと融合させたものなどありましたが、作品のテーマと点描の組み合わせの必然性に"なるほど感"を得られないものが多かったです。

唯一「外人墓地」だけはちょっと惹かれました。他の作品と違って、風景画というより抽象画に寄った作戦が上手く行っており、高台にある墓地の浮遊感やグラデーションが生み出す幻想性が、点描採用の意味を感じさせてくれたものです。

第三期は、「砂の画家」(人物)期(1970年代〜1980年代)。 第三期は、「砂の画家」(人物)期(1970年代〜1980年代)。

15年間も点描に執心しながら、「これじゃない!」とシフトしたのが砂のテーマ。「この一枚」に挙げた「風」もこの期の作品に該当します。

何故「砂」?には理由があって、点描の点を細かくしていったら砂に行きついたというもの。本当かしら? そうなら理由が可愛いとも思うし、気づくの遅すぎ!って思うしと微笑ましくなります。

とは言え、これによって國領作品は雄弁になっていきます。

まず見た目のポイントは、砂丘、紺碧の空、アフロヘアやパンタロン(ベルボトム)など1970年代の風俗。これらを組み合わせつつ、往時の社会を写し取っていきます。

「若ものたち」はその典型作品。若者がモチーフとなっているのは、國領が大学で教鞭を取っていた環境が影響していたこともあるかと思います。

この第三期は、高度経済成長が一段落しオイルショックによる不況を経験、物質的豊かさより心のゆとりを選ぶ価値観が高まる反面、学生運動に変わり赤軍が台頭、暴走族が登場、ヒッピーへの憧れなど、社会への不満の捌け口に新たな形が生まれてくる時代でもありました。

その背景を知っただけでも、作品から読み取れることは多々あります。希望、不安、集団意識、ファッション…など、様々な価値観がないまぜになっている様子が窺えると言えます。

とても魅力的な作品が多かったのですが、難を言えば、画家の哲学・思想が表現されているとか、主義・主張に結論が得られているとかを感じ難く、時代を写生するに留まるのみ、良くて問題提起で終わっているような気もしたものです。

第四期は、「砂の画家」(非人物)期(1990年代)。

作風は第三期と変わらないながら画面から人物が消えていきます。

心象風景的ではあるものの、虚無的な雰囲気になるのかと思いきや、代わりに鳥や船など動的な事物が描かれるので、あまり変化を感じませんでした。何か人間不審になった事柄でもあったのかと勝手に想像もするのですが、作品から受ける熱量は前期に比してむしろトーンダウンの感もあり。

ただ、このタッチで最期を迎えたと思うと、終活の意味合いや悟りを得た作風なのだと擦りこまれる感じもありました。

こう整理してみると、自分がその画力を認めつつも物足りなさを覚えていることも見て取れ、國領がメジャーに扱われない理由と連動しているようにも思います。決して嫌いなタッチではなく、オリジナリティを感じたところもあるので、もう少し絶賛度が上がっても良さそうだったのでありますが。

もしかすると、分かりやすさがかえって仇になっているのかもしれません。学校の先生らしく、基本に忠実というところで止まっていると説明してみるのですが如何に? そうだとしても、アルブレヒト・デューラーやギュスターヴ・モロー、黒田清輝などは超メジャーになるのですけどね。ただ、これらメジャー画家作品も國領作品と同印象を抱くことがあり、「先生の作品…」という感想に留まることも多いのです。であれば、横浜国立大学ではなく東京芸術大学で教鞭を取っていれば、美術史での取り扱いに差が出たかもってことだったかしら?

そうは言っても、「この一枚」にも記した作品のように、様々な工夫が施された作品もあります。砂の風景の広がりの意味をもっと理解すれば、さらに國領作品とシンクロできるのだろうと思うところです。

最後に。

國領は、1999年4月〜6月に横浜美術館で個展を企画していたものの、開催直前の3月13日に亡くなっています。期せずして追悼展に。

当時足を運んだのかと記録を確認してみると、残念ながら関心が向かなかったようです。

20余年経って、不穏な空気を押してまで出かけてみる気になったのは何故でしょう?

嗜好が変わった? 自粛疲れの気晴らし? いずれにしても「ルカの戯言」のネタにしてみたくなったのですから、気分良く鑑賞させていただいたということです。

|

※著作権有効期間内ですが、写真撮影OK、SNSなど公開OKとあったので取り上げることにしました

[prev←][TOP][INDEX][→next]