| [美 術 展] |

みんなのミュシャ 〜ミュシャからマンガへ 線の魔術 |

| [美 術 館] |

Bunkamura ザ・ミュージアム |

| [会 期] |

2019年7月13日(土)〜2019年9月29日(日) |

| [訪 問 月] |

2019年8月 |

| [この一枚] |

アルフォンス・ミュシャ「モナコ-モンテ・カルロ」

1897年 | ミュシャ財団 |

アルフォンス・マリア・ミュシャ[1860-1939]は、モラヴィア(チェコ)出身のグラフィック・デザイナー、イラストレーター。アール・ヌーヴォーを代表する作家でもあります。

当初は舞台装置工房で働いており、直接的に美術に携わっておらず、仕事の合間にちまちまとデッサン練習をして自己研鑽するような生活でした。

20歳代後半でまだ美術学校に通って力を溜めていましたが、他方この間にこなしていた仕事で評価を上げており、特に女性の描写、植物系の装飾画に定評を得ます。美術学校への入学も、この背景でパトロンが付き、「体系的に学べばもっと成長する!」との思惑から。

この頃はミュンヘンでの活動だったものの、当時の政治的事情からパリに移住することになるのですが、これが大いなる転機になります。

パリに出ても引き続き美術学校通いに勤しみつつ、仕事は書籍のイラスト描きを中心に生計を立てていましたが、ある日突然運命が開けます。 パリに出ても引き続き美術学校通いに勤しみつつ、仕事は書籍のイラスト描きを中心に生計を立てていましたが、ある日突然運命が開けます。

齢35歳。女優サラ・ベルナールの舞台ポスターの依頼が舞い込んだのです。それも偶然の産物。それは同女優主演「ジズモンダ」公演の延長告知ポスターの制作で、年末の一週間で仕上げるという内容でした。既にクリスマス休暇で他の作家の手当てが付かなかった折、たまたまそばにいたミュシャが担当することになったのです。

これが大ヒット! 街に貼られたポスターは告知内容以上に目を引き、ミュシャは一夜にしてスターダムへ。加えて公演の成功はサラ・ベルナールを大女優の座に押し上げることにもなり、両者は専属契約を結ぶに至ります。

そして、これ以降は最晩年にナチスの厳しい尋問が原因で78歳の生涯を閉じるまで、順風満帆な芸術人生を過ごしました。

その作風は、まさにアール・ヌーヴォーの典型。

植物モチーフの利用、自由曲線を駆使したアラベスク装飾、洗練されたフォルムなどが特徴。本来は家具やガラスなど工芸品などに顕著なものの、他のジャンルにも影響しており、グラフィック・アートのジャンルにおいてはミュシャが第一人者とされます。

ミュシャ作品の具体的な特徴は「美術展評」のコーナーで記したいと思いますが、普通の絵画に比してデザインに重きを置いていることが明らかで、芸術作品としてより商業アイテムとしての価値が高いと言えます。

芸術作品と商業アイテムの線引きは難しいところがありますが、ミュシャはその両方を兼ね備えているところが魅力なのだろうと思います。

作品については、ミュシャ様式と定義されるように、特定のパターンにはまったものが多いため、かなり似たタッチが多くなります。

すなわち、悪い言い方をすれば、どの作品を見ても似たり寄ったりとなってしまうので、作例を取り上げるには別の要素を足すことが必要になります。

前述「ジズモンダ」を取り上げるのは一案なのですが、あまりにもベタ過ぎるので、ここでは「モナコ-モンテ・カルロ」を挙げてみたいと思います。 前述「ジズモンダ」を取り上げるのは一案なのですが、あまりにもベタ過ぎるので、ここでは「モナコ-モンテ・カルロ」を挙げてみたいと思います。

一目見て何のポスターか分かるでしょうか?

タイトルから察せられるかもしれませんが、なんとPLM(パリ・リヨン・マルセイユ)鉄道会社の宣伝ポスターです。パリからモンテカルロを豪華列車で16時間の旅!という企画を紹介しています。

「なんと」と書いたのは、鉄道宣伝ポスターなのに、直接的に鉄道や目的地をイメージするアイテムが描かれていないからです。普通鉄道会社のポスターなら列車を前面に出したり、現地の名所を描いたりする構図が想像されますが、確かに背景には地中海の海岸線らしき曲線はあるものの、観光ポスターとは思えない目立たたせ方です。

今でこそ、奇をてらったデザインは様々考えられますが、この作品が制作されたころは、フランス鉄道網が整備されて間もないため、列車そのものがアピールになるはず。…なんて書きながら、もしかしてミュシャも列車をよく知らなかったのかしら?と思ってきちゃいました。

それは冗談としても、よくよく見ると、かなり工夫が施されているのです。

一つには、少女の表情。1000km先にある南仏の風景に思いを馳せる表情はなんとも言えません。既に地中海の人魚になっているかのよう。

二つには、花の輪の構成。もともと円を使う構成はミュシャ様式の一つなのですが、これを列車の車輪と置き換えます。なるほどねぇ。

三つには、その花の輪を繋ぐ弦。これは線路をイメージします。車輪との一体感と曲線が長距離と優美さを表現して、長旅の魅力や列車の快適性を感じさせますよね。

ミュシャ作品らしさはありつつ、ちょっとあざとい感じもしますが、十分旅情を感じさせる作品であるとも言えます。

「この一枚」に取り上げた理由は、似たり寄ったりになりがちなミュシャ作品が、宣伝テーマと上手くコラボレーションしていることに得心を得たからです。

それが「ジズモンダ」のように直接的に美を表現するようなものではなく、江戸時代の浮世絵に見られる判じ絵のような、洒落と隠喩による工夫が、日本人の琴線に触れる感じがしたのです。

他のミュシャ作品が、その解説を見た時に、単になるほどと思ったり、まぁそうなるだろうなと達観したりで終わったのとは違い、この作品では、じっくりと足を止めて鑑賞する対象となっていました。

後々気づいたことには、この作品の評価は世の中的にも高いようで、美術展HPでもピックアップして紹介されていたり、他の美術愛好家のブログにも取り上げられているケースが多いようです。

やっぱり、良い作品は誰が見ても良い作品だと感じるのです。

|

| [美術展評] |

今回はミュシャを取り上げてみました。

…と勿体付けて書く理由は、本来はもっと前に一筆起こしてもよいはずの作家だったからです。展覧会も数度経験しているので機会が無かったわけでもありません。そして普段から好感を持っている作家でもあるのにです。

それでも今までノミネートさせなかったのは理由があるように思います。

一つにはミュシャが画家というよりデザイナーの要素が強かったからかもしれません。もう一つにはどの作品を見ても同じに見えてしまい取り上げる価値を見いだせていなかったからかもしれません。

しかし、本展を鑑賞したことで、特に単調と思っていた側面にミュシャ様式という定義づけができることを知ったことで、気持ちの整理がついたように思います。

これまでのミュシャ展は、単に作品紹介や画家の人となりの説明が中心で、自分としても作品自体の理解までで留まっていたように思うのですが、本展ではその理論がいくつかのキーワードと、それに至った背景がつながることで、ミュシャの根っこに迫ることができたような気分になったということです。

そのミュシャ様式については、何か明確な美術理論に基づいていないことがポイントでした。

これゆえに、これまでも常にミュシャらしさは感じられていたものの、どこがミュシャらしさなのか、マンネリの向こうに見える共通性は何なのかがモヤモヤしたままだったと言えます。

具体的に整理してみます。

筆頭には草花モチーフが挙げられます。アールヌーヴォー様式における典型的モチーフでもありますが、これに倣ったかは微妙なところ。むしろミュシャがそれを伝播する立ち位置だった感じがします。

では、ミュシャはなぜこのモチーフに行きついたのでしょう?

ミュシャ自身が草花に関心があったという可能性もありますが、むしろ、工芸など絵画ジャンル以外から入手した情報で傾倒したと見ます。イギリスでおきたアーツ&クラフツ運動に端を発する「工芸品に自然物を融合させるデザイン」にビビッと来たのでしょう。若い時代は雇われ職人工房だったので工房の方針において受け入れたのかもしれません。いずれにしても、昇華させて自分のものにしていきます。

そんなモチーフをより魅力的にしたのが曲線の妙。工芸品ではその繊細さに限界があると言えますが、絵画系のアウトプットにおいては、より細やかなデザインとすることが可能です。

その真骨頂は、植物の蔦や茎、そして女性の髪の毛や肢体に現れます。めくるめく曲線が場面に妖艶さを演出するのです。バロックの巨匠ルーベンスを思わせる流れが生み出され、魅惑の渦に巻き込まれるような感覚になります。

アラベスク柄のように密集して描かれた場合は、事物自体を超えて壁紙デザインのようになる場合もあります。このような場合はモチーフと背景が一体感を得ることに。ちょっと絵画の雰囲気とは違ってポスターらしさが際立ってしまうことになるのですが、惹きつけられることに変わりはありません。

女性そのものの描写にも特徴があります。

とにかく見栄えが良い! 顔は可愛く・美しくとそれだけも惹かれるレベル、表情は憂いていたり・笑顔でいたりと自在、スタイルは頭部が小さく9頭身で理想形、ポーズは凛としているか・しなを作って「立てば芍薬座れば牡丹…」状態。

こんな女性いないでしょう!という高嶺の花感と、でもなんとなく手が届きそうというリアル感の微妙なところをくすぐる塩梅が絶妙と言えます。

きらびやかでありながら清楚に見えるところもギャップ効果で惹かれるポイントです。

肖像画で無い人物は人間であることが分かればそれで良いなんていう考えは毛頭なく、魅惑的な女性であることに満々と工夫が施されます。浮世絵の発想なんかとは真反対です。。

ミュシャにおける女性の考え方は不明ですが、44歳で結婚と晩婚で(出会いは41歳時)、結婚前に8年間付き合った恋人がいた事実があるようです。

このようなことから察っせられることがありましょうや?

結婚条件が厳しかったという話が伝わっており(例えばスラブ人でないとダメ)、ポスターに描かれる女性は、生身の女性を超えて高い理想を結実させた存在として表現されているのかもしれません。

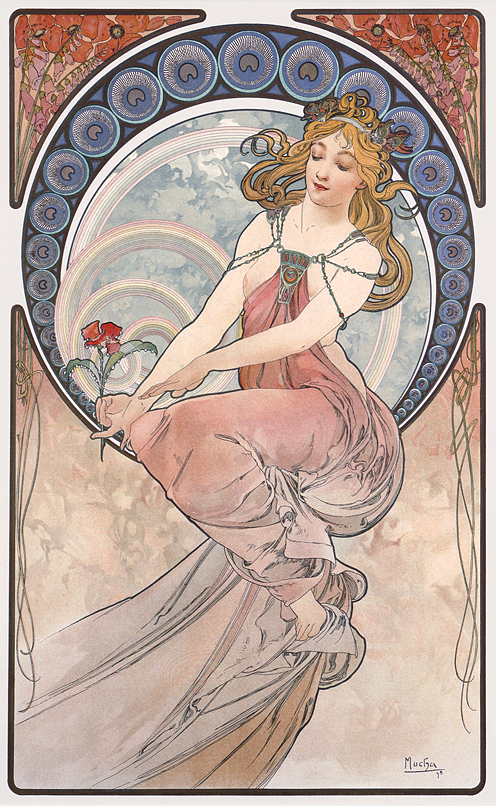

アルフォンス・ミュシャ

「連作『四芸術』より絵画」 |

これらの女性を際立たせたもう一つのテクニックがあります。Q型方式と呼ばれる構図です(この美術展以前にこの言葉を使っている例は希少、笑)。

画面の奥部に光背の如く円環を配し、その中にモチーフの女性を鎮座させます。その身体が円をはみ出て右下に漏れることでアルファベットのQを模しているとされるものです。

この仕掛けがそこはかとなくも画面にインパクトを与えます。

そこはかとないゆえに、従来その効果にあまり気が付いていなかったのですが、本展に展示されていた後世のデザイナーや漫画家の作品を見ると、モチーフの存在感を際立たせるこの構図の効果を如実に感じることが出来ました。

そうと知って、改めてミュシャ作品を見ると、自然に溶け込む形ででしゃばることなく画面に配されるため、効果半減といういうことなのかと思わなくもないのですが、これはこれで隠し味のような魅力があり、こうした整え方で魅せられることがミュシャならではと評価すべきところなのかもしれません。

このバランス感覚は素晴らしいところで、細やかに描く個所もあれば空間を有効活用する箇所もあり、線で緊張感を助長するところもあれば面をシンプルに整えて余裕を生み出すところも…。

ストレスを生み出しがちなゴチャゴチャしたところがありながら、安定感を保っている構図は、ピカソなどでも感じるところで、天性のものという気がします。

テクニカルな面については、浮世絵にヒントを得ているとの分析もあるようですが、果たして如何ほど貢献していましょうや。

このような辺りがミュシャ様式として整理したところ。

今後作品を観た時に、これらの観点と答え合わせしながら鑑賞すると、ミュシャ作品としての良し悪し判断基準になろうかと思っています。

ただ、これらはあくまでもポスター作品を中心とした鑑賞観点です。

ミュシャ全体を把握しようと思えば、例えば「愛国心」というキーワードも避けては通れません。

後年の大作「スラブ叙事詩」や前述スラブ人の女性でないと妻に娶らないなど、母国のアイデンティティに一方ならぬ拘りを持っていた人物でもあります。

もっとも、これらのことは美術史上あるいはミュシャ研究においては重要な事実だったとしても、個人的な作品の好みからすると、ポスター作品の右に出るものではありません。

やはり、ミュシャはポスターに始まりポスターに終わる作家なのです。

藤島武二

「みだれ髪」

与謝野晶子作

表紙 |

最後に後世への残した影響について確認しておきましょう。

その影響力は国内外に留まりませんでした。何しろアール・ヌーヴォー、グラフィック・アートジャンルのリードオフマンだったのですから、この様式に傾倒した人は避けて通れるわけがありません。

日本も例外ではありません。前述「Q型方式」という言葉が使われた例が希少と記しましたが、そのアイデア自体にインスパイアされたデザイン作品は多々制作されていました。展示物を見ても、前述の通りその効果は絶大。また、めくるめく曲線の妙は少女漫画に登場する女の子の髪型にこぞって登場(本当にミュシャに影響されたのかについては半分疑っていますが)。

さらに、えっ!そうだったんだ!と思ったのは、有名な文学作品である与謝野晶子『みだれ髪』の表紙デザインが、ミュシャに基づいているものだということ。制作した藤島武二は洋画家として名を馳せた人ですが、こんなデザインも手掛けていたのですね。ちょっとびっくり。おまけにノスタルジーは感じさせながらも、今でも通用するデザインセンスを感じてさらにびっくり。

ミュシャのアイデアの昇華については、成功している芸術家、イマイチな芸術家様々ですが、純粋に美しく彩られる画面に惹かれた志向は皆同じと言えましょう。

そんな知識を得ながら、ミュシャって、実は相当重要な位置で美術史に名を残すべき人だったのねと認識させられたことも本展での収穫でした。

ミュシャ作品の見方を整理できたこともあって、とても心地よく鑑賞できた展覧会でした。

|