| [美 術 展] |

ギュスターヴ・モロー展 -サロメと宿命の女たち |

| [美 術 館] |

パナソニック汐留美術館 |

| [会 期] |

2019年4月6日(土)〜2019年6月23日(日) |

| [訪 問 月] |

2019年5月 |

| [この一枚] |

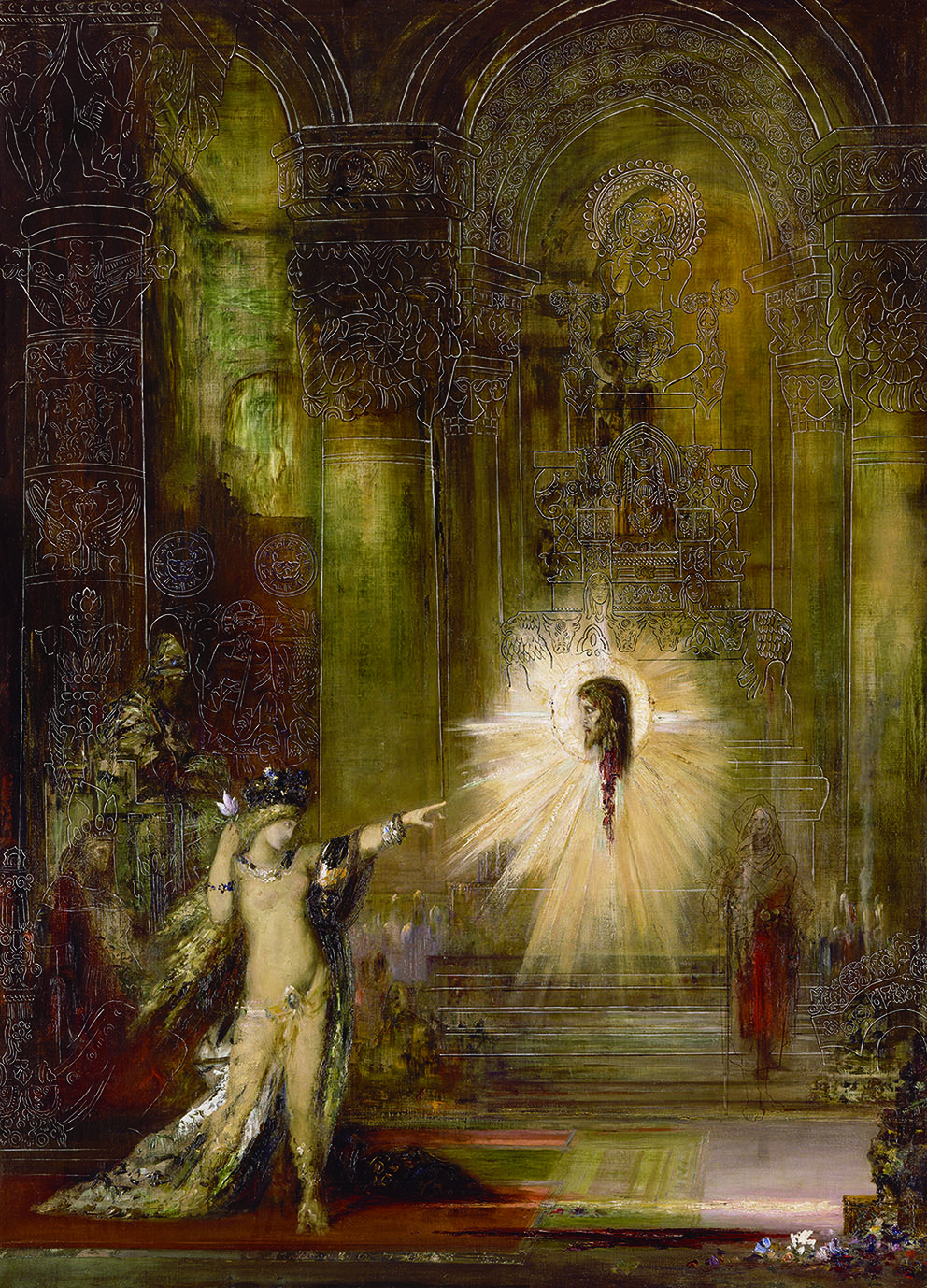

ギュスターヴ・モロー「出現」

1876年 | ギュスターヴ・モロー美術館 |

ギュスターヴ・モロー[1826-1898]は、フランス象徴主義の画家。

聖書や神話などストーリーがあるものの一場面を題材にすることが多く、それを細密な装飾的描写と幻想的な絵面で構成します。

実はアカデミーの画家を目指していたものの芽が出ず、才能の限界を感じるとロマン派へ移行するのが彼の画業の前半でした。確かにエコール・デ・ボザール(官立美術学校)時代の作品を見ると、構図はいっぱしなものの絵筆のタッチはあまり評価してもらえる感じではないように思います。

かといって、開眼してドラクロワに代表されるロマン派の画家で生きたのかというとそうでもありませんでした。根っこでは自然主義を尊重したり古典を重視したりしており、演出された場面を許容するロマン主義に傾倒するのは行き過ぎとも考えていたようで、自然主義とロマン主義の間で良いところ取りをしたような作品を生み出していきます。

行き着いた先が、古典をベースにアカデミーの形式主義を取り入れつつ、ドラマチック性や装飾性といった自分の流儀を加えた手法。結果サロンで入選したり、ナポレオンに作品を買い上げられるなどもして名を上げます。

また、伝統を尊重し続けたゆえか、後年はアカデミーの会員に選出され、退学したエコール・デ・ボザールで教鞭を取ることになります(それでも異端ではあったようですが)。彼の下からはマティス、ルオーといった有名画家が育っています。もちろん、この二人も自由闊達でアバンギャルドな独自の作風に至ります。

そもそも象徴主義とはどういう考えに基づく画派なのでしょう?

その定義は「理念に感性をまとわせた表現」だとか「観念の表現」だとか…。哲学的でよく分かりませんね。、「内なる精神であったり深層心理であったりを表現の対象とする」と言い直すとイメージできるでしょうか?

とは言っても、言葉以上に自分ですら本当のことは分からない相当深いところの感性を描き出そうとするために、幻想的だったり神秘的だったりする画風に行き着くことになります。

今回は超有名作品を取り上げます。その名も「出現」。 今回は超有名作品を取り上げます。その名も「出現」。

新約聖書から取材したものです。まず背景を連ねましょう。

-----

古代ユダヤ王ヘロデの誕生日にヘロディアの娘(サロメ)が踊りを披露します。満足した王が「好きなもの所望するが良い」と促すと、へロディアの娘は母に助言を求めた末「バプテスマのヨハネの首を」と回答します。

バプテスマのヨハネは、イエス・キリストの前代に古代ユダヤで活躍した宗教家でイエスに洗礼を授けたと伝えられる人物。彼はヘロデ王にも気に入られていましたが、近親者のヘロディアとの結婚には反対意見を述べていました。

ヘロディアは結婚を邪魔しようとするヨハネをなんとか排除する機会を狙っていたのですが、ヘロデ王の申し出を千載一遇と捉えて娘をそそのかしたのです。

ヘロデ王は一度口に出したことを取り下げるわけにもいかず、ヨハネの首を刎ね娘に差し出すに至ります。

-----

因みにサロメの名称を使わなかったのは、新約聖書上その名が登場しないからです。しかし他の史料から同一人物とされています。以降はサロメと呼びましょう。

背景だけで長くなってしまいましたが、「出現」は直接この場面ではなく(モローはこの場面の作品も描いていますけど)、その後の状況を創作的に構成しています。

新約聖書に関連記述が有ります。

-----

イエス・キリストの名が市中に広まっていた折、町の人々は「バプテスマのヨハネが蘇った!」「ヨハネの怨念がイエスを動かしているのだ!」などと噂していました。

ヘロデ王はイエスと会ってみようと思ったり、ヨハネが生き返ったのかと恐れたりもしたのです。

-----

ヨハネの首がヘロデ王ではなくサロメの前に現れます。心なしかイエスの風貌にも似ていましょうか? しかし、サロメは臆することもなく対峙します。というか、スッと手を前に伸ばしたポーズは、牽制するより手を差し伸べているように見え、すなわち自ら招いたのである、出現を歓迎しているのであるとさえ感じさせます。

オスカー・ワイルドが1891年に発表した戯曲の「サロメ」では、銀の皿に乗せられたヨカナーン(ヨハネ)の首に愛の口づけをする場面があり、サロメの狂気性に満ちた愛情を窺わせるのです。

自分が気まぐれに首を切らせた相手に、それも生首に愛情を向けるなんぞホラー過ぎてぞっとしますが、そこには「サロメなら仕方が無い」「サロメなら許される」という不文律が成立します。そして周囲は、そんなサロメの破天荒さに惹かれてしまうのです。

これに関してはサロメのファム・ファタル性についても言及せねばならないのですが、それは美術展評にて記します。

その他の部分にも視線を当ててみましょう。

こんな場面に遭遇しながら、左端にぼんやり描かれたヘロデ王、右側にぼんやり描かれた従者に驚愕の表情が見られません。何故でしょう?

もしかすると、サロメにしかヨハネは見えていないのかもしれません。それは、実際に出現しているのではなく、サロメの深層心理の中に登場しているだけということなのかもしれません。

ヘロデ王の立ち位置も現実、サロメの立ち位置も現実、しかし両者は場を共有しえない、そんなパラドクスが生まれている。

これが自然主義とロマン主義の間を表現する象徴主義的感覚、すなわち神秘性と幻想性を兼ね備えた画面が形成されることにつながると言えそうです。

技術的なところからは2点。

一つには表現方法。

今見れば、高尚な絵画として認識されるのでしょうが、空中に後光を差した生首が浮かぶなんて図は、よくよく冷静に考えると神秘的とか幻想的という前に、オカルトチックでありマンガのようでありとの印象です。斬新と言えばそれまでですが、おそらく単体であれば評論家から「やりすぎ!」と酷評される描き方だったかもしれません。

しかし、これまでの名声を勝ち得ていたためか、モロー先生の新作だ!と受け入れられることになります。

二つには背景。

よく見ると、細い線描で神殿の柱が描かれています。

この緻密さがそこはかとなく良い! 当初の完成当時はこれが描かれておらず、後年加えられたとのこと。一見未完成のように見えなくもありませんが、個人的には空中に浮かぶ生首同様斬新な手法!と注目すべきポイントでした。塗り込めらず線描で留めたことで、この神殿の存在すら幻影の産物ではなかろうかと想像させたのです。

『この一枚』に挙げたのは、有名作品でありながら、今まで気づかなった新しい視点に象徴主義の可能性を感じたからです。

今まではサロメのストーリーそのもの、後光が差す生首の斬新さなど見かけのみに幻想性や神秘性を見ていたのですが、自分なりの鑑賞において、この生首がサロメにしか見えていないのではないか?と想像してみたり、神殿の柱の素描を現実と幻影の二重表現と捉えてみたりしたことで、奥深い鑑賞ができた気分になったからです。

なんで今までそこに目が行かなかったのだろうなんて思ったのです。

…というのは本当ではなく、特に後者については今まで見ていた「出現」がルーブル美術館所蔵のものだったからかもしれません。こちらには線描の神殿が描かれないのですね。

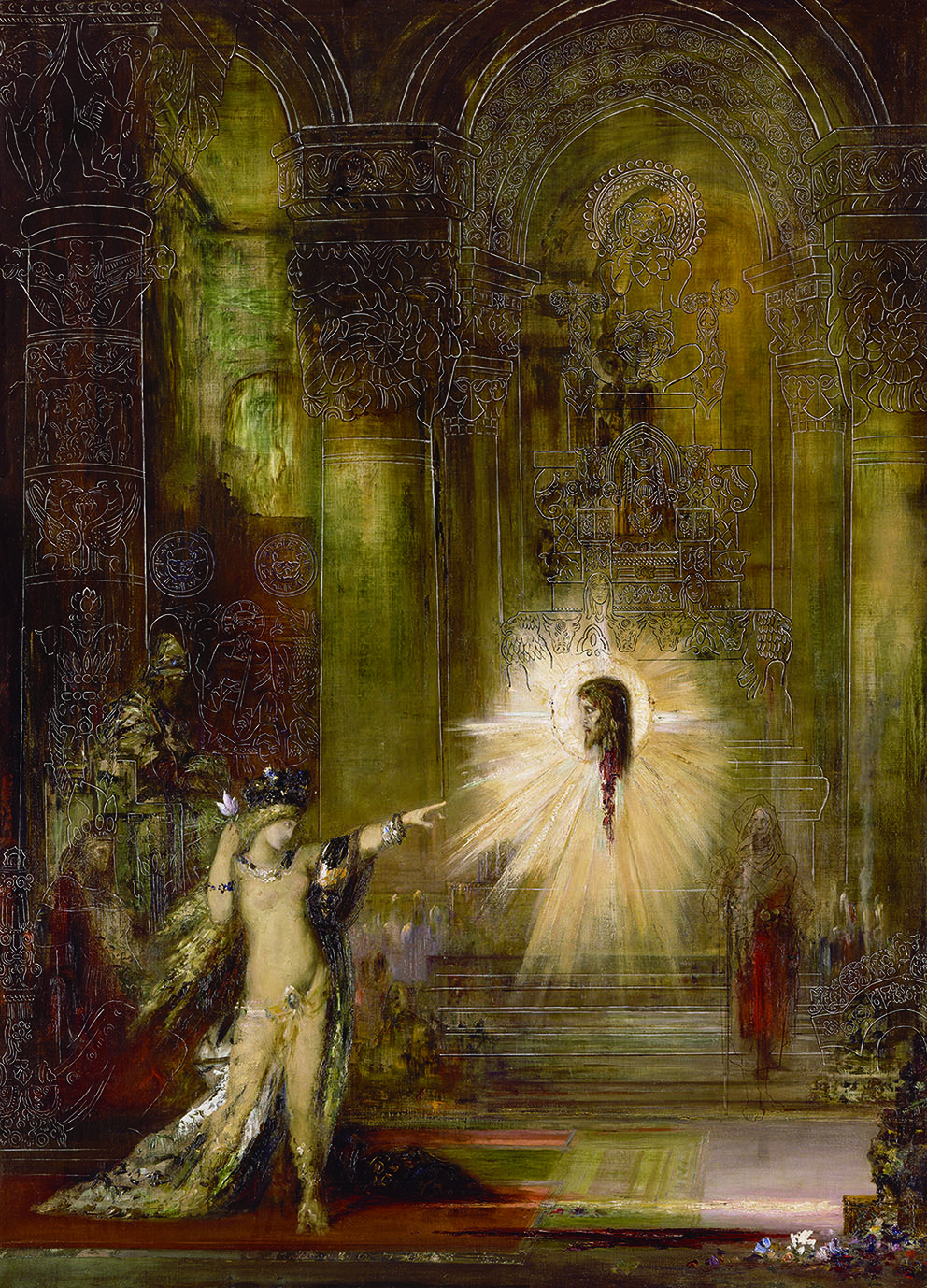

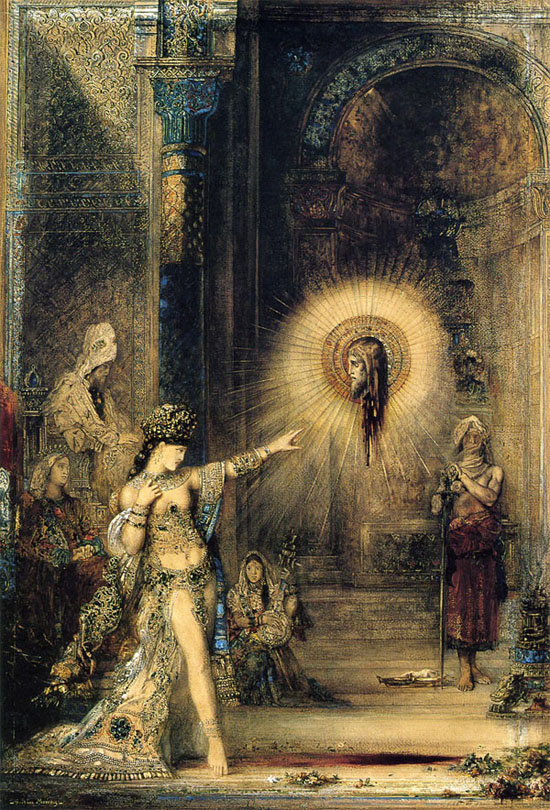

実は、「出現」は今回取り上げたギュスターヴ・モロー博物館所蔵含めて3作品ほど伝わっています。

同じ場面を描いてはいますが、それぞれちょっとずつ差があって、これらを比べることだけでも一筆起こせるところです。

今回これ以上は省略しますが、作品は並べておきますので見比べて感じてみていただければと思います。

| ギュスターヴ・モロー「出現」 |

モロー美術館所蔵 |

ルーブル美術館所蔵 |

フォッグ美術館所蔵 |

|

| [美術展評] |

知らぬ間に「パナソニック汐留ミュージアム」が「パナソニック汐留美術館」に改称されていました。2019年4月1日からとのこと。

理由はよく分かりませんが、「ミュージアム」では何か不都合だったのでしょうか? 博物館やパナソニックの展示会場と混同されるからかしら?

きっかけついでに私見を述べれば、従来の呼称については、小規模感や私設感やお手軽感を覚えピンと来ず、あまり好きではありませんでした。「汐留アートミュージアム」ならしっくりきていたのですけどね。でも「汐留美術館」も重厚感が増して良い感じ。

今後具体的な展示コンセプトまで変わっていくのか分かりませんが、ルオー作品を収集していることで名高い美術館であり、それを主軸にして企画するスタイルは当面続きそうです。

本展は新名称になってからのこけら落とし展覧会でした。

初陣は十八番のルオーじゃないんだ…ということですが、まずはその師ギュスターヴ・モローから登場です。だからと言って、次回がルオー展でもありませんが(笑)。

また汐留美術館所蔵の作品は無く、パリにあるギュスターヴ・モロー美術館から旅してきた69点が展示されます。 それも女性をテーマにした作品群。もっとも、それがモチーフになることは珍しくなく、抜粋して注目する意味はよく分からないところもありました。その女性を体系化して紹介するコンセプトは分かりやすかったように思いますけどね。1)母や恋人など身近な女性 2)サロメ 3)ファム・ファタル 4)一角獣が付き従う従順な乙女、と理想的な女性から悪女まで様々な女性が描かれていました。

ただ、こうした体系より、全体的に共通する女性像に意識を向けた方がモローを分かった気になれそうです。

それは、「ファム・ファタル」としての女性像。「宿命の女」とか「運命の女」訳されますがピンときませんよね。何かしらの形で男性の運命を変える女性のことです。ターゲットの女性中心に人生が回り始めることで、頑張って成功に導かれることもあれば、夢中になりすぎて判断を誤り破滅させられることもある存在となります。いずれにしても、その女性の魅力に取り憑かれ抗えない状態に陥ることには変わりありません。芸術の世界では悪女が対象になることが多いでしょうか?

その代表格が「この一枚」で取り上げたサロメです。

モローは他にも、クイズを出して旅人を困らせたスフインクス、美しい歌声で船員を惑わせたセイレーン、ゼウスを夢中にさせたレダ、ダビデを夢中にさせたバテシバ、絶世の美女と評されるクレオパトラ…などなどをモチーフにします。どれも肌も露わ妖艶なポーズをとり、時に魅惑的な装飾をまとうことで、そしてある時は意識的にある時は天性の魅力で男たちを魅了します。

また、その範疇は典型的なファム・ファタルに留まりません。前述した母や恋人もモローにとってのファム・ファタルであり、人間の男性ではなく一角獣を従わせる名もなき純潔な少女も対象とするのです。

ここにモローの女性感が現れてくると言えます。現実的に周りの女性に振り回される人生だったのか、単に憧れの女性像を想像しただけであったのかは定かでありませんが、作風を見る限りは「女なんて…」と否定的な印象は受けません。

モロー作品ってそう見るのかぁって気分になってきましたでしょうか?

確かにこのようなことを意識しながら回っていると、一つ一つの作品におけるモチーフの存在感が増してくるのですが、でも、ぱっと見、モローの作品それぞれに同様の感覚を得られるかというと必ずしもそうではありません。抗しがたい女が描かれているとはいえ、例えばサロメに自分がぞっこんになってしまうことはなく、どうしても客観的に見てしまうのです。何故かって?

要は筆致が粗いから。気になって近くで見ると結構雑な着色をしており、もう少し丁寧に描いてくれれば…って残念に思う気持ちが先に立ってしまうのです。若いころアカデミーで大成しなかったのは分かる気がするなぁ、老いてアカデミーで指導する立場になったものの、彼が退官すると彼の信奉者は伝統的な手法に拘る一派に疎んじられることにもなったエピソードも、そりゃそうなるでしょう…となるのです。

巨匠を前にして酷いこと言っていますね。私は「モローはうま下手画家なのです!」と言っているのでしょうか? でもそれは違います。

だって、そもそもモローはファム・ファタルを見た目で魅せる女性として描いていないのですから! ここまで整理してきたように、彼は自然主義を否定する前提で制作しています。見たままを描くだとか、誰かが定義した形式に従って描くだとかはモローの目指すところではありません。男性が抗いがたく女性に引き込まれていく本質的な精神状態や深層心理を描くことが流儀です。見た目が綺麗なだけで惹かれてヨハネを殺しはしないでしょう! 私が描きたいのは内面から発せられる魅力であり、だからこそ抗えなくなる。そんな女性を描いていのだ!と言っているわけです。このレベルまで理解して、モローの描くサロメの魅力に共感しうるのだろうと思います。

モローが表現しているのは、場面から香る全体の雰囲気と言えます。その場面に描かれた人物が醸す深層にある気持ちを表面化させているのです。そして、それが観念的解釈であるため、見る人にどうよ?共感してもらえる?と問うているのです。

なんか理屈っぽくて、でもフワフワしていますよね。だから象徴主義なんて画派名を与えられてしまうのでしょう。

モロー展のストレートな評はこの辺りにして、最後に視点を変えてまとめ代わりとします。

フランスの19世紀末は、産業革命が進みベル・エポックなどと呼ばれる経済的イケイケ状態の時期でした。目の前の物に触れていられれば順風満帆に生きていける時代でした。

しかし、そうした物質社会を憂いて、もっと本質に目を向けよという思想も生まれていました。警鐘を鳴らす意味で言った人もいたでしょうし、時代の波に乗り切れず嫉妬気味に言った人もいたでしょう。このような社会背景もあってモローの感性は評価されたようにも思います。

単純に美術の世界で見ることも良いのですが、時代が作る画家という視点でモローを見ていくと、また違った理解が得られるかもしれませんね。

続きはいつかどこかで。

|