| [美 術 展] |

奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド |

| [美 術 館] |

東京都美術館 |

| [会 期] |

2019年2月9日(土)~2019年4月7日(日) |

| [訪 問 月] |

2019年2月 |

| [この一枚] |

長沢芦雪「白象黒牛図屏風」

18世紀 | エツコ&ジョー・プライスコレクション |

長沢芦雪[1754-1799]は、江戸時代に活躍した絵師。

個性的な解釈の元作画したことから、後世の研究の結果、同時代に活躍した曽我蕭白、伊藤若冲とともに「奇想の画家」「奇想派」などと位置づけられています。

兵庫県北部の武士の家に育ったようですが、おそらくは部屋住みが憚られ絵師の道に進んだのだろうと察します。

その画力については若い頃から評価されていたものの、何を思ったかまったく画風の異なる円山応挙に弟子入りしたことで奇想感が取り沙汰されるようになります。

破天荒な性格だったと伝えられることから、もしかしたら、既に名声を得ていた応挙の威を借りて有名になったろ!と画策したのかもしれません。一方応挙も1000人も弟子がいたと言われる画家であるため、細かいことを気にせず入門を認めたように思います。

しかし、性格ゆえか画力ゆえか芦雪は高弟にのし上がっていきます。応門十哲とされる応挙の門人TOP10に名を連ねることになりました(さらには駒井源琦と共に二哲とされます)。

この10人の作品を概観すると、芦雪の異色度は際立ちます。西村楠亭にイラストっぽい作例はあるものの、概ね十哲の画家は応挙に準じて写実をベースにした描写に徹しています。しかし、芦雪はというと円山派の作風からは程遠く、インパクト重視の構図や写生より雰囲気を大切にする感じがあり、何故十哲の一角を占めることになったのかピンとこないほどです。

十哲は後世がまとめたリストだと思うので応挙自身の思いは別物のはず。応挙が芦雪をどう見ていたのか知りたくなったものです。

そんな違和感は、私でなくとも往時においてもあったようで、いくつかの逸話が残ります。

例えば、応挙が自作をサンプルに練習するようにと指示したところ、芦雪はしばらくしてそれをそのまま応挙に見せます。すると応挙はそれに修正を入れ芦雪に返却、芦雪はそれを手本にして再提出したところ褒められたとするもの。

師の実力を謀る所業もいかがなものかと思いますが、これを周りに言いふらして自慢する始末。さすがに師の怒りを買って、破門されたのだとか。

例えば、その死についても諸説あります。

売れっ子になって、わがままな振る舞いが多くなり恨みを買って殺された説。

師の画風を踏襲しないくせに高弟になり、それを活かして有名になることへの(各方面からの依頼が増える)嫉妬により殺された説。

慢心も度が過ぎ、注文が減って生活苦になり自殺した説。

本人の性格を知るにつけに、自殺説以外はどれもありそうです。

いずれも都市伝説で真偽定かでありませんが、それほど芦雪の奔放な生き様は円山派の中において異端であったのです。

作品を見てみます。

挙げるのは「白象黒牛図屏風」。

この作品には芦雪の特徴が多分に感じられます。

一言で言えば対比の妙。

まず白と黒の対比はこの作品に限らず芦雪作品に顕著に現れる特徴。コントラストを駆使することで、絶妙のバランスを生み出すのが腕の見せ所。

本作品では、すぐに象と牛の対比が目に留まります。加えて象を大きく牛をやや小さく配することで目立って見えがちな黒の存在を抑え、濃淡バランスの良い屏風に仕上げています。

これだけだと、大味な作品で終わるのですが、右隻には黒いカラスを、左隻には白い子犬を置いて、それぞれの隻において白黒を演出してアクセントを感じる画面にもしています。

また、これらの小動物はメインの象と牛との関係において、大小という対比も生み出しています。

漫然と見ると、でっかい象と牛だなぁで終わってしまうシンプルな画面ですが、少し気をつけてみると絵師の工夫が感じられるのです。

構図についても言及せねばなりません。

画面から溢れんばかりのサイズ。実際の作品もそれぞれ155.3mx359.0mと大きいので圧倒されます。

これも単品で見れば迫力あるなぁで終わってしまうのですが、写実を是とする円山派にあってありえない構図であり、また画面の空間より象・牛の体躯のスペースを優先するアイデアも描写よりインパクトを重視する姿勢であり、斬新この上ないのだと分かります。

注文主の感想も知りたいところです。折角円山派に依頼したのに、均整ある作品ではなく迫力満点の作品が納品された!って愕然としたことでしょう。

そして、その愕然感は、想定外の感動だったのか? 違和感ありありのクレーム状態だったのか? はたまた芦雪に依頼したのだから実はイメージ通り! どれに作用したのしょう。

『この一枚』に挙げたのは、作品の妙もさることながら、その出来不出来に関わらず、「奇想の画家」として、円山派の画風から逸脱し続ける作品を生み続けた芦雪の作品として典型だと感じたからです。

そして、作品を通しつつも、応挙と芦雪の思想の違いを如実に感じるがゆえに、応挙がこんな作品を描く芦雪に向けた思いを想像して楽しくなったからです。

(もっとも、制作年からすると、本作の完成時に応挙は亡くなっていたように思いますが…)

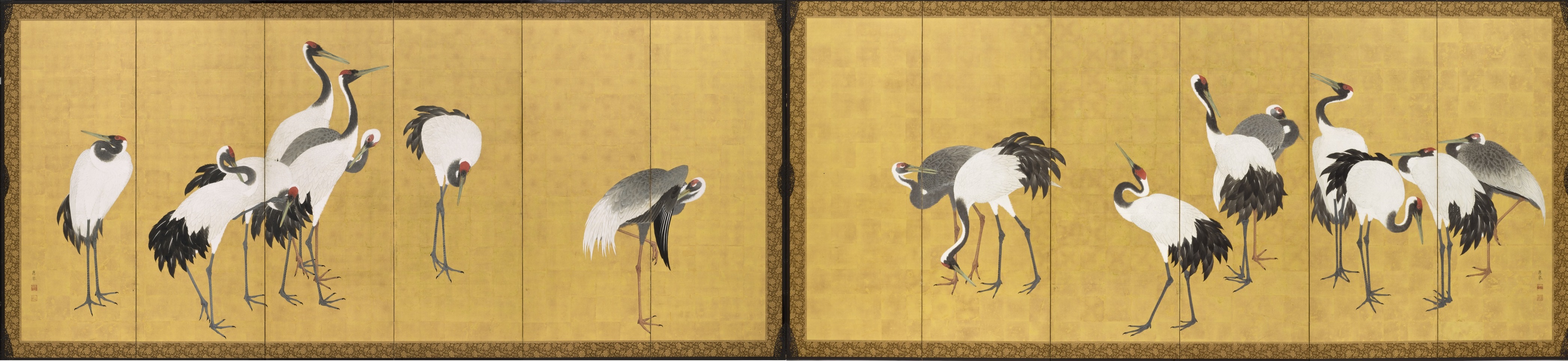

【参考】円山応挙「群鶴図」

同じ動物系屏風を参考掲示します |

|

| [美術展評] |

本展「奇想の系譜展」では、奇想天外な発想で制作した絵師が並べられました。

具体的には、辻惟雄が1970年に出版した『奇想の系譜』に取り上げられた岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曾我蕭白、長沢蘆雪、歌川国芳、および美術館企画において加えられた白隠慧鶴、鈴木其一。これらの絵師の作品にフォーカスした展覧会でした。

こうした企画において、「奇想」の定義はなかなか難しかろうと思いますが、通常であれば、美術作品として斬新な発想で制作されたこと、王道ではなく傍流・亜流を行く絵師がノミネートされるべきでありますね。

それぞれ魅力的な絵師ではあるのですが、奇想の画家としてのリストアップにおいて幾人かに疑義があったので、一通り自分の意見を記しておこうと思います。

(上記列挙順)

岩佐又兵衛。奇想性についてはある程度納得。

やまと絵をベースにしているものの、当時の土佐派に見られるような静的で叙情的で貴族の美術という雰囲気ではなく、色彩豊かで躍動的で俗っぽくも見える作風は、確かに斬新と言うに値すると感じます。

とは思いつつ、狩野派の向こうを張った長谷川等伯という選択肢は無かったのか?とも。

岩佐又兵衛「妖怪退治図屏風」 |

狩野山雪。奇想性については疑問符。

いわゆる狩野派の絵師ながらその流儀に甘んじず、垂直や水平、二等辺三角形を強調した幾何学的構成を多用するなど工夫ある構図を駆使したことに斬新さが感じられます。

ただ、山雪は京狩野派の主流なので、本来奇想の絵師としてノミネートするのは御門違いとも言えそう。当主ゆえ自分の時代に何か残さねばと気張ったようにも見受けられ、それが事実なら消極的な理由から生み出された成果というのもイマイチ。

さらに言えば、工夫が施された作品が魅力的でない! 忠実に狩野派らしく仕上げた作品の方がビビッと来るのであります。

狩野派の中では奇想と感じましたが、ここでも狩野派のライバル等伯を挙げてみたくなりました。

狩野山雪「梅花遊禽図襖」 |

伊藤若冲。奇想性については激しく同意。

この絵師を奇想と言わずして誰を奇想と言うのか!というレベル。

写実もユーモアも、細密描写も抽象描写も、じっくり腰をすえた作品も即興作品も、筆遣いも構図も、色彩も見た目のインパクトも…完璧すぎて隙無し。

精緻に描けば超絶技巧!崩して描けば筆の自在さに感嘆!若冲の前後に若冲無し!

伊藤若冲「鶏図押絵貼屏風」 |

|

曾我蕭白。奇想性については同意。

高い技術を持ちながら、それに固執せず、ドラマチックな画面にすることに終始する作風が印象的。

それも大袈裟な工夫が駆使されて、常に何かが動き回っているわ、揺れまくる線を重ねて不安と安定が共存する画面を構成するわ…。

ワサワサしすぎて好みではないものの、奇想性については他が追随できない独自性を有していると感じさせます。

「『画』は蕭白に、『絵図』は応挙に頼め」は言い得て妙かと。

曽我蕭白「群仙図屏風」 |

|

長沢蘆雪。奇想性については上記の通り同意。

京都画壇の王道円山派に属しながら、写実を重んじない作風で画業を確立した成果は異端性抜群!

歌川国芳「相馬の古内裏」 |

歌川国芳。奇想性については疑問符。

狩野山雪同様の理由で、浮世絵界で王道を行った人を奇想とはしづらいかと。

確かにあらゆるジャンルで発想力豊かに、それまでの浮世絵の方向性を覆した成果は評価できる事実。

とはいえ、これまた山雪同様、その試みは本人の絵に向かう気持ちとは別なところで作用したように思われ、すなわち浮世絵ビジネス変革という社会の要請に基づく消極的な成果と見えるのです。穿った見方をすれば国芳の能力ではなく、版元のアイデアだった可能性もあろうかと勘ぐっています。

歴史の流れにおける必然性もあろうかと。寛政の改革期で規制が厳しく、そういう中で幕府に対するアンチテーゼとして生み出されたアイデアが多々あり、奇想の出自が違うと思うのです。

もっとも、それもまた一形だと言われればそれまでなのですが。

純粋な奇想絵師につき浮世絵界から対案を挙げるとすれば、独自路線を歩み続けた葛飾北斎、奇抜なデザインを演出した河鍋暁斎、グロテスクさに境地を見出した月岡芳年といったところでしょうか?(後者2名は明治期に被る絵師なので反則かしら)

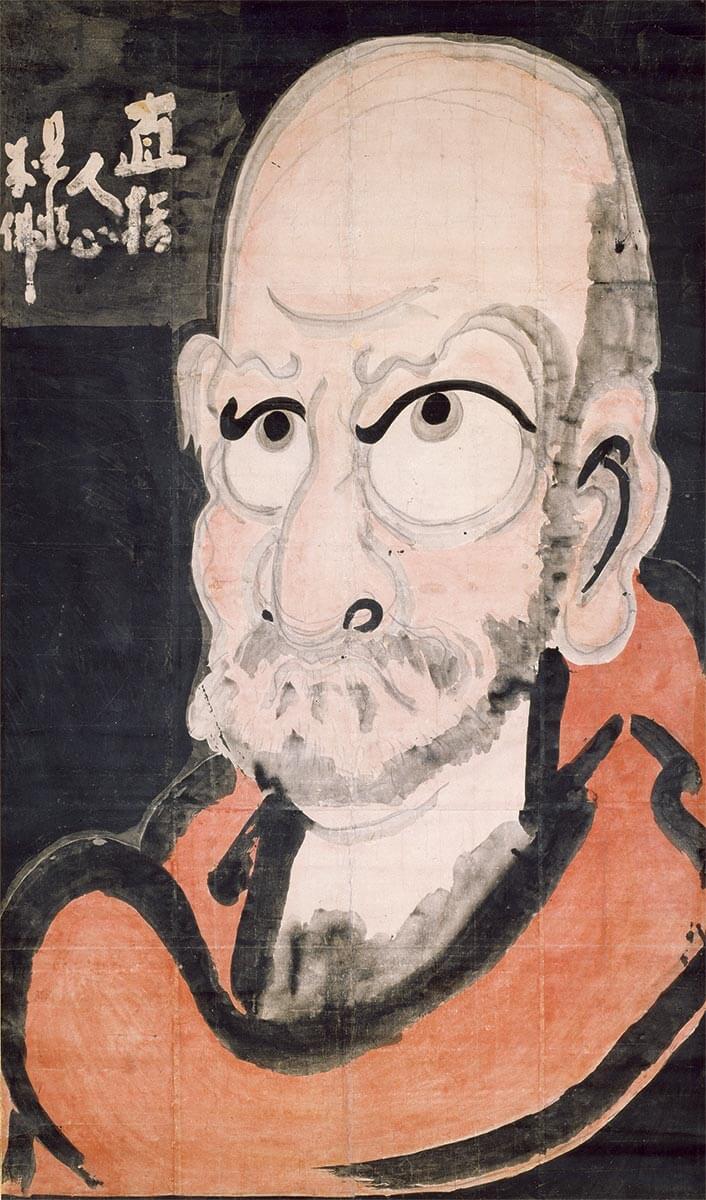

白隠慧鶴「達磨図」 |

白隠慧鶴。奇想性については反則。

そもそも坊主の描く絵は美術要素は二の次。特に禅宗僧侶は大反則で、「禅問答」と揶揄されるほどの思想を元に描けばアバンギャルドになることは必然。仙厓義梵の「○△□」なんて作品はその最たるもの。

いくら筆さばきが軽やかでも、いくら斬新に見えても、背景には檀家や信者に「その教え、ありがたやぁ」と言ってもらうことが一義的にあるはずで、作品の出来不出来は美術理論より宗教哲学の表現の適切さによるところが大のはず。

確かに自由な筆致は味わい深くありますが、イラストチックな作品も多く、美術作品として良いかは微妙なところ。

また本展では、「白隠が奇想の絵師のベースになった可能性も…」とありましたが、それは認めたくないところ。作画のコンセプトが違うのですから、参考にしたことはあっても、奇想派の系譜として同一で語りたくないのです。あくまでも絵仏師と絵師は別に扱うものとしたいのです。

鈴木其一。奇想性については疑問符。

奇想の絵師がノミネートされる中、最も違和感があった絵師。

確かに師の酒井抱一が偉大なので、それを超えるために自分らしさを出したであろうことは察するも、江戸琳派の流れの中にあって全く傍流ではないし(むしろ主流)、仕上がった作品から奇想のポイントを感じることもできず。

そりゃ、あくまでも別人が描いているのですから、その特殊性は理屈捏ねればなんとでも言えるだろうということではありましょうが、今のところ其一を奇想として足しこんだ学芸員の感性に理解が及びません。

むしろ師の酒井抱一を挙げるべきだったのではないでしょうか?

その画業は、狩野派、土佐派(やまと絵)、円山・四条派など王道の流派がある中、継承の連綿性が乏しい琳派を再興し、江戸琳派として昇華した画風を確立したこと。この流れと成果の方が奇想性を感じさせます。

鈴木其一「夏秋渓流図屏風」 |

|

なんてことで、プロの美術評論家・学芸員を向こうに回して、素人が何言っているんだ!ということではありますが、対案まで挙げての反論ですから一私見として尊重いただこうかと思います。

ふと自分の人生に置き換えてみました。

仕事一つとって、同じことしていても、見方を変えれば主流にも傍流にも、凡庸にも奇抜にも当てはまることあるなぁと気付きます。

ブームと同じで、波(世間の評判)に乗れるか乗れないかは、努力や運やセンスに因るのかもしれません。

いつの時代もどんな環境も、主流に乗り切れないグループはできるものですが、それぞれからすれば、自らの生きる道を辿っているだけで、奇想やら傍流やらと言われるのは端の評価でしかないと開き直るだけかと。

つまり、ここの挙げられた絵師たちは、自分の仕事に自信を持って過ごせたのであれば、それで良いのではないかということ。

真偽分かりませんが、めいめい伝記を追う限り充足感は感じられますし、少なくても後世に名を残せただけの仕事はできたということでしょう。

そうそう、西洋絵画版だと誰が上がるのでしょう?

気になってきたものの放ったらかして締めたいと思います。

|