| [美 術 展] |

ユトリロとヴァラドン 母と子の物語 |

| [美 術 館] |

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館 |

| [会 期] |

2015年4月18日(土)〜6月28日(日) |

| [訪 問 月] |

2015年6月 |

| [この一枚] |

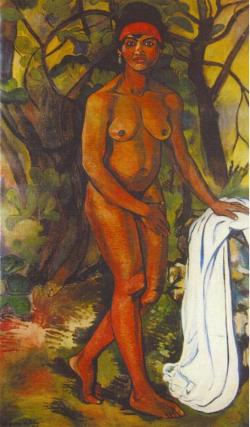

シュザンヌ・ヴァラドン「黒いヴィーナス」

1919年 | ポンピドゥー・センター(マントン美術館寄託) |

シュザンヌ・ヴァラドン[1865-1938]は19世紀にパリで活躍したモデルであり画家であった人。

かのルノワールやロートレックのモデルだったことで有名なものの、モーリス・ユトリロの母と言った方が通りが良いかもしれません。

また、モデル活動を通して自らも作品を残すようになりますが、思いのほか本気だったようで、個展を開くまでに作品を制作し、晩年の回顧展においてはフランス首相が端書を記したほどのステータスを得ています。

その画風は、力強い構図と線と色彩が特徴。どっしりした印象を覚えます。

傍から見る人となりが、恋に仕事に忙しく享楽的に見えるため、根無し草の生活を送っていたかような先入観を持ってしまうのですが、作品からは一本筋が通ったしっかり者の性格が伺えます。

また、当時の画家の影響が見え隠れします。

セザンヌ風の作品は構図を重視していることを感じさせ、線を意識した作品からはマネ、その線が太くなればフォーヴを想起。微妙に崩したぎこちない描写はモディリアニあるいはキュビズム模索中のピカソを彷彿とさせ、色彩については補色を駆使した後期印象派の面影を見ることができましょう。

技術面以外にも本歌取りを感じます。

人物のモチーフを得意としたのは頻繁にモデルとなったルノワールの影響が垣間見れ、メランコリックな風情はナビ派風に見えます。モデルが描かれていることを意識しないスナップ写真的描写はドガに因っているに違いありませんし、モデルの表情に現れる精神性の高さは表現主義的とも言えましょう。

これだけ並べると逆にノンポリに思えなくもありませんが、それぞれの作品は意外に悪くありません。彼女がその時期に様々な画家と交流したからこそ、そして彼女の理解が柔軟だからこそ、様々な個性を表現する作品が生み出されたのだろうと察するわけです。

「この一枚」には、「黒いヴィーナス」を挙げました。 「この一枚」には、「黒いヴィーナス」を挙げました。

上記の特徴のどれに相当するのかというと後期印象派風の作品です(別の言い方するとゴーギャンと見紛うばかり)。印象派の後継ゆえ、光と点描+写生重視ではなく、平面と輪郭+主題に独自の見解を加えて制作するところがポイントであるため、その特徴を押さえておくことが肝要です。

まずは、技術面から。

最初に目が行くのは、はっきりとした輪郭線。

図形の切り貼りをしたかのごとくパーツの境目を明確にするテクニックが駆使されています。輪郭線の明確化はフォーヴでも見られますが、そこにみられる荒々しさと言うよりは、セザンヌが試みた配色構成同様計算された配置が垣間見れ、近代絵画のスタイルで整えられていると言えましょう。

テーマはプリミティヴに見えるものの、作品全体の雰囲気は未来的に見えてこないでしょうか?

次に補色を駆使した色彩。

「黒いヴィーナス」と題されていますが、褐色の肌をした黒人女性のヌードが中心となる中、それを赤系の色彩と見れば背景の草木の緑と相対すことになり、黒系の色彩と見れば脇に置かれた白い布と相対すことになります。

一つのモチーフを二つの対比に利用する辺り、さりげなくテクニックが駆使されているように思います。

思想面については、全体の構成はしっかりとしており安定感を覚える反面、ゴーギャンのタヒチモチーフを知っていればパリとは異質の非現実社会に気持ちが行っていることが伺えます。

もっともヴァラドン自体はパリの遊興を満喫していたように思えますし、モデルのしっかりと前を見据えた眼差しを見れば、作品に込められる内面性はゴーギャンの現実逃避とは違っているのだろうとも察せられます。

じゃあ、何でこのモチーフ?って見方をすると答えが出なくなってしまうところがありますが、うーん、今のところどの答えも想像の域を出ないので止めておきます。

そうは言っても『この一枚』に選んだのは、ヴァラドンが得意とする人物モチーフの中でも精神性が高い作品と映り、輪郭線と平面と色彩の総合化を演出するサンテティスム(総合主義)の典型として優れてもおり、そして、何よりも華やかなパリの享楽的な雰囲気に揉まれても自分を見失わない内面の強さを感じさせる作品だったからです。

蛇足ですが、この英名を確認すると「Nude Negress」、つまり「裸の黒人女」くらいの意味でしかありません。和名になって崇高な印象に変わっちゃっていますが、実はヴァラドンにとってはその程度の想いしか無かったのかもしれません。

|

| [美術展評] |

「この一枚」はヴァラドンの作品を取り上げましたが、本展覧会は息子モーリス・ユトリロとの共演がテーマでした。

しかし、美術史上はむしろユトリロの方が有名ですね。ヴァラドンだけで客集めは期待できないため息子も駆り出されたということでしょうか?

しかし、ヴァラドンとユトリロの関係は親子と言いながらとても希薄です。

ヴァラドンはパリの遊興に酔いしれ息子ユトリロの面倒は母に任せきり。他方ユトリロは母の愛に飢えたか若くして酒に溺れ精神的に不安定な状況が続きます。

ユトリロが絵を描くようになったものアルコール中毒治療の一環でした。もっともヴァラドンはユトリロの作品に才能を感じていなかったようで、それで落ち着くなら勝手に描いていれば良いという姿勢。

ユトリロ

「サン=ピエール教会と

サクレ=クール寺院、

モンマルトル」 |

そんなことから、二人は親子でありながら、それぞれに製作した作品における共通点は皆無の状況となります。

ヴァラドンは補色を多用し華やかな色彩を醸すのに対し、ユトリロは白を基調に単色の魅力を生み出します。

ヴァラドンは太い輪郭線を駆使して力強い作風なのに対し、ユトリロは尖塔を描いたり細やかな線を多用し繊細な印象を伺わせます。

ヴァラドンは後期印象派や総合主義の影響から平面を活かしたのに対し、ユトリロはちょっと歪に見える遠近法を採用し不安定な奥行きを形成させます。

ヴァラドンは社交的な性格を裏付けるかのように人物画に良さが出るのに対し、ユトリロは人間不信的神経質な性格そのままにほとんどが風景画です。

これほど関連性が薄いとなると、親子であることを疑いたくもなってきます。また、ユトリロと共演をする意味さえ分からなくなってきます。

もっと言えば、ヴァラドンの作品はユトリロ無しで一人立ちさせてもなんら遜色ないレベルです。それはゴーギャンやフォーヴ作品の展覧会と同等と考えれば容易にイメージできるでしょう。

また前述したように、生前からフランス首相の端書を得て個展を開催するほどの実績もあったのです。

本展は「ユトリロとヴァラドン」、つまり先に掲げられているユトリロがメインに座っているわけですが、内容はヴァラドンが主役と言えました。いえ、モデルが生業のヴァラドンがこんなに素晴らしい作品を制作していたことを知るに至り、自然にそちらに惹かれたのです。鑑賞している間、徐々にユトリロが後ろに下がって行くことを感じちゃったんですね。

確かに、当時の画家の二番煎じ的な作品が多いことも否めませんが、それは彼女がモデルという立場だったがゆえに描けた作品とも言え、そういうこと含めて美術史上もう少し重宝されても良い存在とも思いました。

冷静に考えると買い被り過ぎとも思いますが、新しいヴァラドンを感じることができた感激を記録に残したいと思い、上記のまとめをしてみました。

|