[TOP] [INDEX]

芸術閑話 その51

<< 芸術風土記─五の巻 BELGIAN ART SCENE >>

古今東西、所変われば品変わる。お国変われば芸術作品もお国柄を反映するものです。

そんなところを誤解・偏見交えながら、つらつら語ってみましょう。

その五回目。ベルギーを旅してみます。

私にとってベルギーという国の存在は長い間興味が無い国だったと言えます。ベルギーに何があるのか、どんな国なのか等々整理しようと思ったことは無かったと記憶しています。しかし、実は私の美術史探訪において何度も出てきた重要な名前や名称が、このベルギーに生まれた画家であったり、この地を中心に発展したと分かったり、ベルギーという国名になる以前にフランドルというこれまた重要な地名において優れた文化が形成されたていたり等々、後々になって気付かされることになります。

2000年11月にこの国を旅したこと、そして、その後国内で開催されたベルギー五人展でネタの整理がついたこともあって、この閑話をしたためることにしました。

さてさて、皆さんにとってのベルギーとはどのような国でしょうか。大方の人にはワッフルやチョコレート、グルメやビール、宝石、ブランド品等といったジャンルが思い出されるのでしょうが、このエッセイはあくまでも芸術閑話ですので、それに則して進めることにしま〜す。

個人的に話題に明るい美術の視点で整理しようとしてみると、トピックスとして挙げたいポイントはたくさんあるものの、ベルギーとして挙げるべきものなのかどうなのかという判断が必要なものが少なからずあります。もっとも、この大別はおそらく美術に限ったことではなく、ベルギーの歴史自体が他国に帰属していた時期が長かったことにより、この国独自のものとして挙げるべきことが全般的に少なさそうなのです。

国の成り立ちを概観してみると、9世紀位までフランク王国(仏の前身)に帰属し、フランドル地方として毛織物業中心の産業が発展し隆盛を誇ります。その後この王国がフランスになった後も、英仏による百年戦争の舞台になるような背景があったもののこの状態は変わらず。さらに16世紀に神聖ローマ帝国(独、墺の前身)への帰属へと移ります。ネーデルランド(蘭の前身)はこの頃にここから独立しますが、フランドルはそのまま一地方に止まり、1814年のウィーン会議でネーデルランド王国の統治下に入ることで、ベルギーが一国として成り立つ手足が見えてきます。結局、正式にベルギー王国として独立するのは1830年のこと。

ベルギーが長く独立しなかったことは、フランドル地方の産業が、それぞれの時代においてこの地を支配する国にとって重要な経済基盤であったことを類推させますが、はて、ベルギー風土記を記すにあたりこのフランドルを含めるべきかは疑問のあるところなのです。美術史上ではネーデルランドにグルーピングすることはあっても、ベルギーとはしないようでもあります。まあ、この時代にはベルギー国自体存在しないのですから当然ですね。本来はベネルクス三国に括って閑話を書かなければならなかったのかも知れません。でも、この閑話では、この際地理的区分にのみ準ずることにしましょう。ベルギーのトピックスの範囲は、フランドルと呼ばれ栄えた時代と、新しい国であるベルギー王国の時代とします。

話を戻しましょう。

話を戻しましょう。

まずはフランドル美術を整理してみようと思います。

何といっても筆頭はバロック絵画の巨匠ルーベンス(リューベンスと書く本もありますがここでは上記を採用します)です。彼の名前を知らない人も、あの名作「フランダースの犬」の主人公ネロが尊敬した画家と言えばピンとくるのではないでしょうか。この名作のタイトルにもちゃんとフランドル(フランダース)の地名が出てきていますね。

「バロック」とはポルトガル語の「歪んだ真珠」の意ですが(通説)、美術の世界においては、劇的なコントラスト、装飾性、運動感、幻覚的効果といった特徴があります。ルーベンスはこのうち運動感の表現に優れ、画面上部から下部へと人が鎖のように繋がった連綿性とダイナミックな表現が秀逸です。ベルギー王立美術館では、4m×3mランクの大きさの作品がわんさかあって圧倒されました。日本では輸送の関係で当然ながら小振りの作品が展示されるのは仕方の無いところですが、やはりルーベンスの作品の特徴を引き出すにはスケールの大きいのがベター。天井の高い広い部屋に10点も並べられたら圧巻としか言いようがありませんでした。

ルーベンスは若い時から宮廷画家として活躍し、大きな工房を開いて弟子たちの育成に努めましたが、外交官として活躍した側面もあって国外の画家へも大きな影響を与えました。作品の質と共に美術史の観点からも重要な画家なのです。

バロック絵画は美術史でも重要なジャンルですが、このフランドルではルーベンス以外にも多くの名画家を輩出しました。興味深いのはこれらの画家の多くがアントウェルペンで活躍したということです。現代の感覚からすると首都ブリュッセルが一番に思いつく都市ですが、美術史ではアントウェルペン(アントワープ)の方が重要です。まあ、種を明かせば、往時この地は商業都市として栄え、当然美術家も含めた雑多な人がここに集まったゆえです。そんな中、前述ルーベンスがこの地で活躍し、以降の画家達は彼の大工房を中心にさらに発展を遂げて行ったのです。

蛇足ながら、前述「フランダースの犬」はこの街が舞台です。作品自体は英国作家ヴィーダによるものなので詳細は記しませんが、街には主人公ネロと主犬公?パトラッシュの銅像や、彼らが歩いた通り、埋葬されている教会などがあるようです。

ルーベンス以外の画家に目を向けてみると、ルーベンスの弟弟子で野卑な作風のヨルダーンス、後にイギリスに渡り宮廷肖像画家となるアンソニー・ヴァン・ダイク等が挙げられます。

ルーベンス以外の画家に目を向けてみると、ルーベンスの弟弟子で野卑な作風のヨルダーンス、後にイギリスに渡り宮廷肖像画家となるアンソニー・ヴァン・ダイク等が挙げられます。

ヨルダーンスの作品はルーベンスと似通っていますが、より現実的で身近な印象が感じられます。風俗画までは行かない微妙さ加減が魅力なのではないかと個人的には思っています。他方ヴァン・ダイクの肖像画は一品です。現代のイギリスのイメージを後世に伝えたのは彼の描いた肖像画では無かろうかと思わせるメンタリティを表現しています。ルーベンス同様後世の画家への影響は多大なものがありました。

フランドルには、もう一つここで育まれた画派があります。それは「フランドル絵画」というジャンルです。自然主義的な写実絵画が特徴で、モチーフは基本的にキリスト教絵画なのですが、あのルネッサンスへも大きな影響を与えたと言われ、画家の名前も日本ではメジャーでないものの、美術史上重要な画派です。

ルーベンスもこのグループに属するという分け方もありますが、どちらかというと彼の時代より2世紀ばかり逆上った時代の画家達を指します。エイク兄弟、ヴァン・デル・ウェイデン、メムリンク、グースといった画家です。ベルギー王立美術館、アムステルダム国立美術館へ訪館した際にたくさん見てきましたが、残念ながら私にはこれらの作品について画家毎の個性まで整理する能力が無いので、詳細解説は省略したいと思います。皆同じに見えてしまうのですね。でもこれらの画家の作品には素晴らしいものが多いと思います。特に構成組み立てにおける発想の豊かさには感心するところがあります。宗教の中身を理解できなくても、画家が敬虔な宗教心と謙虚で丁寧な仕事をしていることが伝わる作品群です。作品の鑑賞中、画面から溢れ出るオーラのようなものが展示ブースに満ちていたのが感じられたものでした。

上記でフランドル派がルネッサンスに影響を及ぼしたと書きましたが、時代を経過してルネッサンスからこのフランドル画家へ逆影響を与えたジャンルもありました。

イタリアで隆盛を誇ったルネッサンスは、後期になるとその影響を北へ波及させます。ここで華開いたルネッサンス風作品を北方ルネッサンスと言い、前述の逆影響はこのことですが、このジャンルに属するのがブリューゲルです。ブリューゲルはネーデルランドの画家として位置づけられることが多いのですが、地理的にはフランドルで活躍したのでこの閑話で紹介します。

イタリアで隆盛を誇ったルネッサンスは、後期になるとその影響を北へ波及させます。ここで華開いたルネッサンス風作品を北方ルネッサンスと言い、前述の逆影響はこのことですが、このジャンルに属するのがブリューゲルです。ブリューゲルはネーデルランドの画家として位置づけられることが多いのですが、地理的にはフランドルで活躍したのでこの閑話で紹介します。

ブリューゲルは知っている方も多いかと思います。ただ一言ブリューゲルと言っても、この一族は皆有名画家であって混乱します。この中で特に有名なのはピーテル・ブリューゲル(父)とヤン・ブリューゲル(父)です。

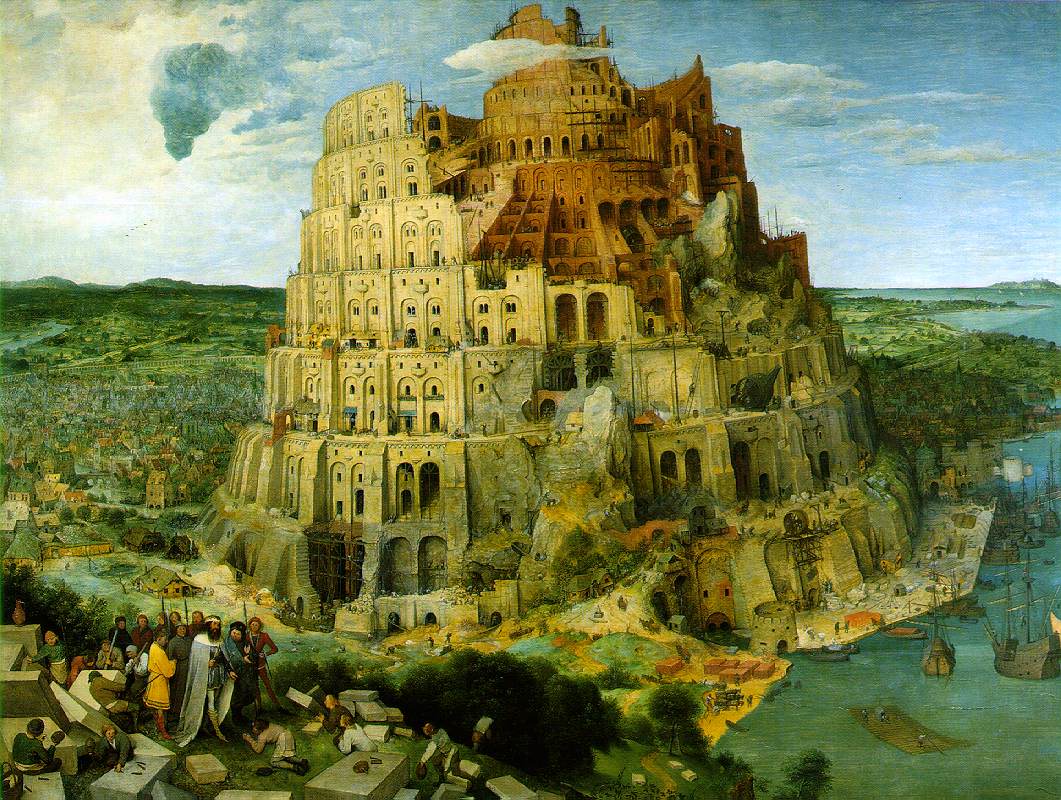

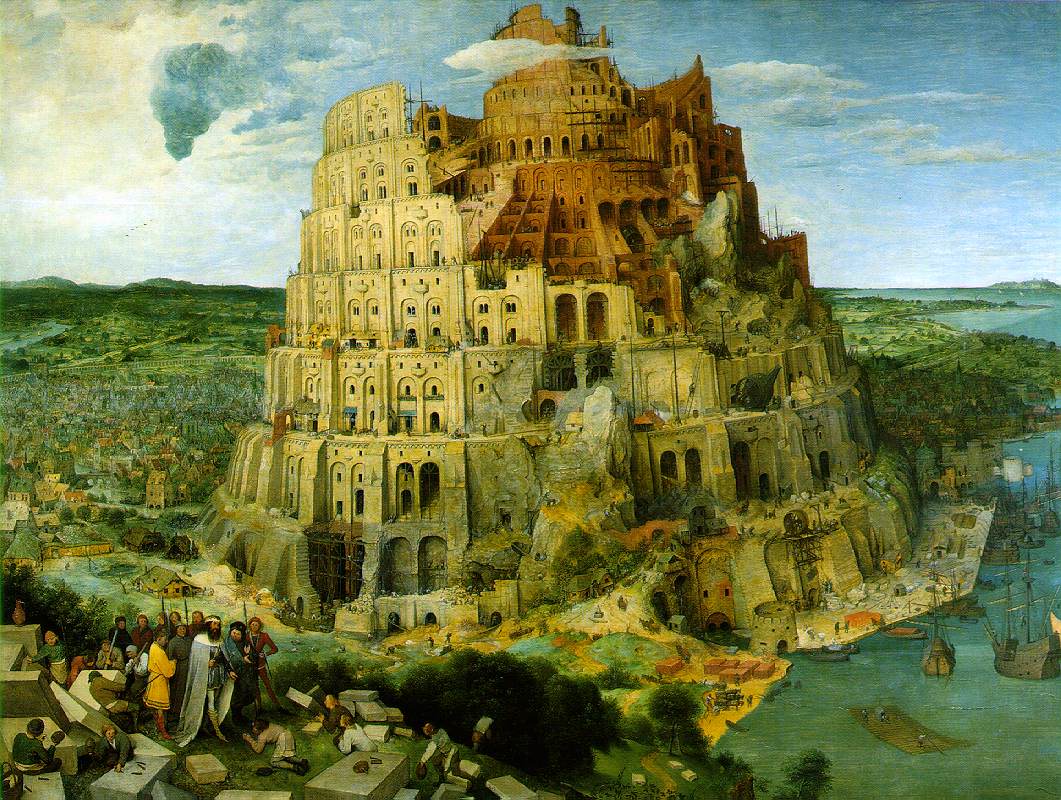

ピーテル(父)は「農民ブリューゲル」の異名通り、農民の生活をモチーフに寓意に満ちた奥深く面白い作品を手がけます。『バベルの塔』『ネーデルランドの諺』『雪中の狩人』『盲人の寓話』など、教科書や画集で覚えがあるのではないでしょうか。

一方ピーテルの次男であるヤン(父)は、「ビロードのブリューゲル」と呼ばれます。父親ほどユニークな作品ではありませんが、壮大なパノラマ作品が多いわりに細かいところまで描写しているところが流石と思わせます。

時代を下るとテニールスという画家も重要な画家として存在します。風俗画が中心で大きなサイズの絵をたくさん描いていますが、構図はバランスがよいものの細部が雑との印象があって個人的にはあまり好きではありません。

古い時代はこのくらいにして、20世紀の注目画家をみてみましょう。

ベルギーを背景に発展したジャンルとしては、象徴主義とシュール・レアリズムが挙げられます。これらの画派の定義を記すとこれまた長そうですが簡単に説明すると、象徴主義はアカデミーや印象派に対抗して反写実主義を唱えた画派で、19世紀後半の仏画家ゴーギャンの流れを汲みます。作風は割と広範囲に渡るため、象徴主義自体もさらに細分化されて整理されますが、全般的に装飾的、神秘主義的、幻想的な画面を特徴とします。

他方シュール・レアリズムは20世紀初頭ブルトンの「第一宣言」により発起してあらゆる芸術分野に派生しました。夢や幻覚の世界をモチーフとして意識の下の非合理的な世界を表現しますが、政治的な思想が盛り込まれることも多く、夢と現実の世界が混在している画面がなんとも不思議な雰囲気を感じさせます。

画家を紹介していきましょう。

画家を紹介していきましょう。

ベルギー象徴主義においては、まずクノップフを筆頭に挙げたいと思います。ベルギー象徴派の代表的なこの画家を知ったのは1998年のことでしたが、美術展に行った際にはあっと言う間にその神秘的で高貴な雰囲気の作風に魅了されてしまいました。単純な美しさを表現しているばかりでなく、憂愁さが感じられるところが私好み。人間の虚勢と内面の弱さが描かれるバランスが良い作品と私には映っているのです。

ベルギーではこのクノップフ以上にアンソールという画家が重要です。個人的にはタッチが稚拙に見えるので絶賛はしないのですが、中世モチーフである骸骨を利用した死のテーマの表現辺りは評価に値するかなと思っています。テーマゆえでしょうか。19世紀世紀末芸術画家としても位置づけられるようです。ベルギー王立美術館では郷土画家らしく多くの作品が展示されていましたが、何しろ好みで無いので鑑賞の真剣度が低かったのは仕方のないところでした。もっとも、ベルギーの画家に触れ、整理するに当たって一目置くべき画家になったのも確かです。

シュール・レアリズムへ移りましょう。このジャンルをご存じの方にはサルバドール・ダリ、イヴ・タンギーといった名前が挙がると思いますが、ベルギーにも重要な画家がいます。ルネ・マグリット、ポール・デルヴォーです。特に前者は皆さんもよく知っているのではないでしょうか。

マグリットは典型的な超現実作風といえます。私は勝手に「四次元を描く画家」と命名しているのですが、観る側が有りそうで有り得ない画面に戸惑っているにも関わらず、画面の中の世界のモチーフはそれが当たり前という雰囲気で冷静に行動しています。「不思議の国のアリス」を読んだ時も同じような感覚に襲われた記憶が蘇ります。しかし、構成がしっかりしているので、観る側の不安はぎりぎりのところで解消されるのです。この辺りがマグリットのマグリットたる所以だろうなと思うのですが。ベルギー王立美術館でもたくさんの作品が、かつ有名な作品が並んでいましたが、その存在感は偉大でした。流石ベルギーの誇る国民画家です。もっとも、マグリットの作品などあらゆるところで見付けているので、今更の感動は無かったのですけどね。

実はベルギー王立美術館では、もっと異彩を放っていた作品がありました。それがデルヴォーです。一種幻想的な空間に不自然に立つ裸身の女性、一様に大きく見開かれた眼は何を見つめるのでしょう。虚無的なというか、機械的というか、いずれにしても冷気に包まれたような異空間を描いた作品は独特なものがあります。最初はあまり好きな作品では無かったのですが、徐々にその魅力に惹かれている昨今です。

その他にもベルギーの現代絵画を象徴する画家の名前は挙がるのですが、メジャーでは無いですし、何しろ私自身があまり認めてないので記載は止めておきます。

ここまで美術についてその主要処を追ってみましたが、よくよく考えるとこれらの画家に見られるベルギーらしさってなんだろうと思います。その国らしさというものはその国出身の作家の作品にその雰囲気を伝えられると言えますが、政治や歴史に翻弄された国には雑多な文化が混じり合って、そのオリジナリティが往々にして薄れる場合もままあります。

ウーン、この辺りが書けないと芸術風土記になりませんね。

もっとも、こうした状況からいろいろと発想してみるのが芸術鑑賞、美術史探訪の面白いところでもあります。

一つのとっかかりとしては、別の芸術ジャンルに視点を向けることが有効な場合があるでしょう。当然ながらどんな表現方法でも人間の思想のアウトプットなのですからね。

しかし、ベルギーの場合、私の力ではそれもままならないと言えました。何しろ美術ネタだけでは乏しいと思い、音楽、文学についても調べてみたのですが、ベルギーを象徴する名作に行き当たらなかったからです。インターネットで記憶の奥底にある知識を引き出そうとしても同じでした。グスン。

仕方が無いので、芸術以外のジャンルから類推して、芸術作品にそれが映されているかという観点で検証をしてみることにしました。

ベルギーはEU本部がある都市であり、前述のように歴史的に商業都市であったことから国際的視野が豊かな風土があるイメージですが、どうもそれは先入観のようです。国民の意識は必ずしも周りの国に比べても国際的な出来事に向いていないというのが識者の見解のようですし、確かに我々の話題にも土地柄以外にベルギーという国が世界の、あるいはヨーロッパのリーダシップを取っているというイメージはあまりありません。逆に素人目にはなんでEU本部がブリュッセルにあるんだろうなんて疑問も有りや無しや。私がベルギーに訪れた時もどちらかというと国際都市的イメージよりも、自国のスタイルを淡々と保っているという雰囲気を感じたものでした。王国という政治体制ゆえでしょうか。

他にもいろいろと考えたのですが、芸術閑話から逸脱してしまうので結論を語ってしまえば、原語と歴史とその他現代の文化に裏付けられるように、異国の文化を融合しつつ、でも基本的にはフランスの一地方都市としての色彩が強いと言えるように思います。

それを前提にベルギー美術を見直してみると、フランドル時代の画家達の作品には、ネーデルランドの庶民性が多分に感じられるものの、それはパリから離れた一都市らしい田舎的な温かさと理解できるし、何よりもフランス芸術に見られる軽さ、柔らかさというところが現れていると言えます。シュール・レアリズムに至ってはフランス的なお洒落な雰囲気を持たせつつ、どちらかというと内向的な作風になっている気がします。

実際、美術に関して言えば歴史的にもイタリア、フランスで発祥した思想が北へ流れる傾向がありますから自然の流れとも言えます。15世紀頃のフランドル絵画には独自発展性がありそうなものの、バロック絵画はイタリア・バロックにネーデルランド絵画の写実性を融合させたものと言えますし、シュール・レアリズムもフランスで提唱されたものです。

かなり無理やりこじつけたみたいですが、でもこのように整理してみるとなるほどそんなイメージと納得してしまいます。自分に言い聞かせているだけですかね。でも、ベルギー人が必ずしも国際人では無いとする識者の指摘も、シュール・レアリズムの作風を整理するに当たっては自分の中では実にしっくり来ているのです。

ベルギー。お洒落で内向的なお国柄。ベルギー人の探偵エルキュール・ポワロはそんな人物なのでしょうか? この地に生まれた作品はそんな匂いをさせているように思うのですが如何かな。

私の印象の是非を皆さんも感じてみていただきたいと思います。

それにしても、ブリュッセルで食したムール貝料理は美味しかったなぁ…。

Tosh

<その51 完>

ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT(C) Tosh 2001.02

[TOP] [INDEX]

話を戻しましょう。

話を戻しましょう。