[TOP] [INDEX]

芸術閑話 その18

<< 写実絵画と写真 --写実の追求-- >>

『絵画』の起源とはどのようなものでしょう。

その発祥の厳密なところは説の分かれるところでしょうが、個人的な見解としては、原始時代の洞窟に描かれた壁画に端を発すると考えます。有名なラスコー、アルタミラの洞窟壁画の類。原始人たちは、獲物を捕らえる困難さや危険をものともせず野獣に立ち向かった雄姿を記録に残したいと考えるようになります。豊富な語彙を持たない彼らは、住んでいる洞窟の壁面にその武勇を描き記したのです。

それらの壁画に要求されたことは、単なるメモではなく緊迫した状況の正確な描写であり、『写実』の概念を多分に含んでいると言え、十分絵画のはしりと認められるでしょう。また、絵画の歴史の始まりには『感性』『感情』『創作』といったことよりも、『写実』『記録』という目的が中心であったことを確信しています。

蛇足ながら音楽について触れておけば、その起源は、祭りなどで雰囲気を盛り上げるべく身近な道具を叩き、音を出すといった発端が想像でき、絵画に比べると感覚的であり、精神的な面が先に来て発達した芸術との印象に至ります。..如何かしら?

さて、この後人類は『写実』の精神を受け継ぎ、様々な工夫によって本物そっくりに作り上げることに努力します。

とは言いつつ、文明が発達しても今の写真のように絵を描くということは至難の技でした。皆さんも目にしたことのあるエジプト美術のレリーフは皆横を向いて偏平ですし、ビザンチン文化のモザイク絵画も生命感無くきごちない印象です。これらの絵は技術的にわざとそうしているのではなく、立体的に表現する術を彼らが体得していなかったためと考えられます。何がそうさせたのかというと、人間は三次元の事象を二次元に写し変える手段を思いつかず、どうすれば良いのかと悩み長く苦労するのです。実際皆さんも幼稚園以来絵を何度も描かれてきたかと思いますが、見た通りに写すのは大変だったでしょう。

ルネッサンス辺りまでは『写実』の追求に限界があり、あくまでも『記録』の要素が強かった(事象の発生を記録するのみで、その臨場感を再現するまでの写実表現力は持ち合わせていなかったということ)と考えられます。

では、ルネッサンス絵画ではどんな変革が起こったのでしょう?

では、ルネッサンス絵画ではどんな変革が起こったのでしょう?

ルネッサンス芸術は多くの面において後世の美術界に大きな影響を与えましたが、その一つに『遠近法』の出現が挙げられます。今では当たり前の技術である『遠近法』はこの時代に発明されたと言われます。『遠近法』にはいろいろな技法がありますが、これによって『写実』の品質は格段に進歩します。その他生体学観点からの追求、色彩の研究なども『写実』の技術向上に必要な要件でした。

「絵画を科学的に描く」ことを後世の画家達に教えたのがルネサンスだったのです。そして、それが写実のレベルアップに繋がることになったのです。

この後の写実絵画は、ヨーロッパ各王朝の宮廷画家による王家の人々の肖像画、フランスのアカデミー中心の官展、徐々に地位を確立してきた静物画や風景画などと、およそ18世紀までに優れた写実作品と画家を排出してきます。中でもフランス古典主義のアングルやダビッド、写実絵画のクルーベ、バルビゾン派の風景画家、17世紀オランダ絵画のレンブラントやハルス等は最たるところでしょう。

この後の写実絵画は、ヨーロッパ各王朝の宮廷画家による王家の人々の肖像画、フランスのアカデミー中心の官展、徐々に地位を確立してきた静物画や風景画などと、およそ18世紀までに優れた写実作品と画家を排出してきます。中でもフランス古典主義のアングルやダビッド、写実絵画のクルーベ、バルビゾン派の風景画家、17世紀オランダ絵画のレンブラントやハルス等は最たるところでしょう。

19世紀に入ると『写実』という目的において、革新的な技術が発明されます。

“写真”です!

“写真”の登場は画家に対してあまりにも衝撃的でした。『写実』の意味においては、何といっても“写真”に分が有ります。立体的な事物の二次元化表現は完璧そのもの。何しろ人間の眼で見たそのままですから。

当初画家の組合は写真家達の地位をどうにかして認められないように画策したようです。特に肖像画家として生活していた者にとっては、明日からの糧が保証されなくなるわけですから、まさに晴天の霹靂。事実画家から写真家に転向した人や、他の職業に転職を余儀なくされた人もいたようです。

ところが不思議なことに、実際は“写実絵画”と“写真”は見事に共存していくこととなります。

ところが不思議なことに、実際は“写実絵画”と“写真”は見事に共存していくこととなります。

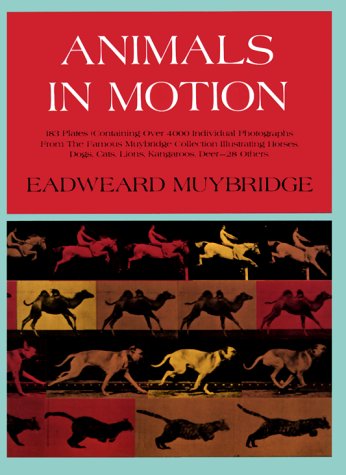

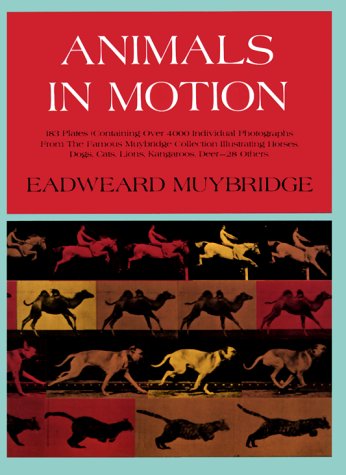

まず“写真”が絵画に与えた影響を〔走る馬〕のテーマに見てみましょう。1870年頃英国人の写真家マイブリッジは、走る馬の足の運び方に着目します。それまで「疾走する馬」は、足を前後に伸ばして走ると信じられていました。そして、馬の絵に定評があった有名画家スタッブス等ですらそのように描いていました。しかし、マイブリッジは高速連続写真の撮影方法を発明し、馬の正しい足の運び方を示したのです。

この“写真”によって示された「現実」は、多くの画家に影響を与え、絵画も科学的な視野をもって描く必要性を認識させたのでした。

さらに、画家にとって有用であったのは“写真”を撮って保存しておけること、つまり、モチーフを何時までも同じ状態で観察することに非常に便利でした。人物画や静物画の場合はあまり影響は受けませんが、じっとしていない動物や旅行先の忘れそうな風景などを何時までも新鮮なまま保存できたことで、モチーフの細部まで丁寧に描くことができるようになり、これまでの絵画とはまた違った表現を生み出すことにもなりました。

反対に、写真家達も画家達が何百年という年月をかけて培ってきた構図の妙やモチーフの選び方など多くを学びます。“写真”はノンフィクション性が強いため、絵画に比べ芸術的表現手段が限定されるきらいがあると言えますが、ピントボカシや魚眼レンズの採用など技術的な工夫と相まって、絵画とは一味違った方法でその芸術性を高めていきます。まだ短い歴史ですから、今後もその手法は発展していくことでしょう。

反対に、写真家達も画家達が何百年という年月をかけて培ってきた構図の妙やモチーフの選び方など多くを学びます。“写真”はノンフィクション性が強いため、絵画に比べ芸術的表現手段が限定されるきらいがあると言えますが、ピントボカシや魚眼レンズの採用など技術的な工夫と相まって、絵画とは一味違った方法でその芸術性を高めていきます。まだ短い歴史ですから、今後もその手法は発展していくことでしょう。

19世紀フランスで、当時芸術界での地位の低かった印象派の画家と赤丸急上昇の人気写真家ナダールが築いた親密な関係は、写実画家と写真家が共存し、互いの長所をを吸収しつつ芸術性を高めていった典型と言えます。

「写実」という同じテーマに取り組んだ彼らが、当初の懸念に相反してこのように共存できたのは、互いの芸術分野において“写実”の解釈を違えていたからだと考えられます。絵画中心にその当たりを解き明かしてみたいと思います。

前述スタッブスの馬の絵を観ていただきます。確かに実際には馬はマイブリッジの写真のような動きをするし、画家の描いた馬の動きではその後の動作に無理があるのは明白なのですが、疾走する馬の躍動感についてはいかがでしょう。前後に伸ばされた足の方がスピード感もパワー感も、そして鑑賞者に対するインパクトもあると言えましょう。遊園地のメリーゴーランドも実はスタッブスの馬のように前後に足が広がっているのを御存知でしょうか?

遊びに行かれた時、気にしてみてください。

前述スタッブスの馬の絵を観ていただきます。確かに実際には馬はマイブリッジの写真のような動きをするし、画家の描いた馬の動きではその後の動作に無理があるのは明白なのですが、疾走する馬の躍動感についてはいかがでしょう。前後に伸ばされた足の方がスピード感もパワー感も、そして鑑賞者に対するインパクトもあると言えましょう。遊園地のメリーゴーランドも実はスタッブスの馬のように前後に足が広がっているのを御存知でしょうか?

遊びに行かれた時、気にしてみてください。

こういう側面もあります。肖像の観点からは写真の方が正確に表情を伝えることは言うまでもないのですが、反面依頼者の密かな願望、すなわち実際よりちょっとでも素敵に描いてほしいという期待は叶えられないことになります(21世紀になるとそうでもなくなりますが…)。歴史的にみれば、時代々々の権力者は、男であればカリスマ性を誇示するために威厳を持って描かれたい、女であれば誰からも愛されるように美しく描かれたいと思い、そのように描かれてきたのです。

絵画にはちょっと異なった表現形式を取ることで事実を誇張したり、創造したりすることが自由にできる利点があります。そして、鑑賞者の先入観として絵で写実を完璧に達成する事は不可能であると思っていることも好都合でしょう。周りの評価は、見たままの写実では無く、雰囲気というフィルター(頭の中での調整)を通しての写実に納得するのです。

一方写真は、モチーフを自由にコントロールできない代わりに、ありのままの美しさや率直な表情を表現したり、事実の記録、証明と科学的に貢献したりします。本物と同じことが前提で、何処に芸術的工夫がなされているかに評価があり、機械の能力に負うところが多いだけに、より微妙な技量(表現力)の差で力量が問われると言えます。

同じ“写実”の概念を持ってはいても、2つの芸術分野はそれぞれの守備範囲を微妙にずらして、現在でも芸術的地位を独自に保っているのです。

“写実”に関わる2つの芸術分野について述べてきましたが、最後にもう一つご紹介しておこうと思います。20世紀になってアメリカで発達した「スーパーリアリズム(フォトリアリズム)」と呼ばれるものです。いわゆる「写真(あるいは実物)そっくりの絵画(あるいは彫刻)」というわけで、光の反射、立体感、色彩など何を取っても本物と見違えるレベルで作品が作られています。あまりのリアリティに夜一人で美術館にいくと今にも動きだしそうな気分におそわれることでしょう。

ここまで行くと、出来上がったものは写実絵画も写真も違いが無くなると言えますが、それでもやっぱりプロセスが違うので芸術のジャンルとしては共存しうるのだろうと思います。

さて、絵画における『事物の写実』は20世紀において究極に達した感がありますが、これで頭打ちなのでしょうか?

次に芸術家は、目に見えない物、例えば人の気持ちといったものを写し取ろうとするのではないでしょうか? 言うなれば『観念の写実』です。現在「抽象芸術」と呼ばれるものの中にはそれに類する物があるように思われてなりません。もっとも、人に見えない非客観的なものを描くことを「写実」と位置づけることには問題があるかもしれませんね。

しかし、今後写実絵画を始めとして、写真や映画など本来写実性が強い芸術分野が、より高度な写実を生み出すには、目に見えないものを写実する、つまり人の気持ちなどを普遍的に解釈して写していくしかないとも思うのです。

我々の時代はそれほどに写実が成熟していると言えるのです。

Tosh

<その18 完>

ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT(C) Tosh 1992.10

[TOP] [INDEX]

では、ルネッサンス絵画ではどんな変革が起こったのでしょう?

では、ルネッサンス絵画ではどんな変革が起こったのでしょう?